Sakura, approfondimento sul fiore simbolo del Giappone

Continua l'appuntamento con gli approfondimenti sulla cultura giapponese e oggi parliamo di Sakura, il fiore simbolo del Sol Levante. “Il fiore perfetto è una cosa rara. Si potrebbe trascorrere la vita a cercarne uno, e non sarebbe una vita sprecata.”

Sakura 桜 Fiore simbolo del Giappone

Autore Ospite: Flavia

Così, esordiva Ken Watanabe in una scena del celebre film ‘L’Ultimo Samurai’ (2003) nei panni del samurai ribelle Katsumoto, sulla cornice di un bellissimo giardino giapponese. Come non ricordare questa scena del film che, aldilà di alcune inesattezze storiche, è in grado di regalarci momenti come questo. Circondato da splendidi alberi in fiore, Katsumoto-Watanabe altro non fa che mettere in scena il prototipo della sensibilità estetica giapponese verso la natura. In questo caso, verso i fiori. Ma qui è di un fiore in particolare che stiamo parlando…quello di ciliegio, indiscusso oggetto di secolare ammirazione: il Sakura ( 桜 · さくら ).

Conosciamo tutti i fiori ciliegio: la loro bellezza è evidente, l’ammirarli una conseguenza naturale. Questo direi che non necessita di spiegazioni. Possiamo però parlare della particolare importanza che questo delicato fiorellino riveste in Giappone, tanto da divenirne simbolo “morale” (quello ufficiale è il crisantemo).

Il termine “Sakura” si riferisce sia al fiore sia all’albero – noto come “ciliegio giapponese” –, un tipo di ciliegio caratteristico dell’estremo oriente. Le varietà di Sakura che costellano il territorio giapponese, metropoli comprese, sono circa un centinaio. Ma le più diffuse sono lo Yamazakura e soprattutto il (Somei-)Yoshino, dal tipico colore rosa pallido-bianco, contemplato dai giapponesi da ormai centinaia di primavere.

photo credits: japan.stripes.com

Portatore di una simbologia particolare, evocativo di profondi significati, il Sakura è una vera e propria istituzione in Giappone. Compare nella celebre monetina da 100 Yen e fa da cornice al Fuji san, l’altro grande simbolo del Giappone, sul retro dell’attuale banconota da 1000 Yen. È così amato che l’Agenzia Meteorologica Nazionale ogni anno emana lo speciale bollettino Sakura Zensen ( 桜前線 ) per aggiornare sullo stato della fioritura. I media giornalmente informano la popolazione sugli spot migliori, che può così regolarsi per l’amata attività dell’Hanami (lett. l’osservare i fiori), decidendo dove e che varietà di Sakura ammirare.

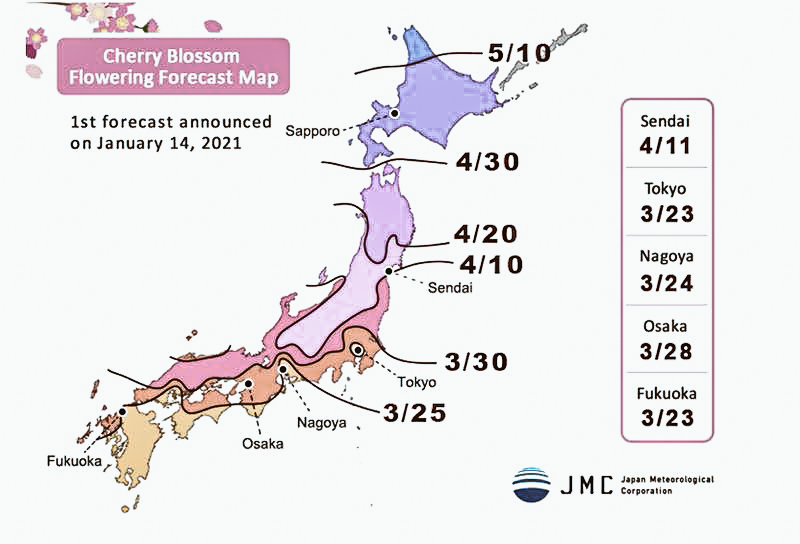

La fioritura procede da sud a nord, dato che il clima è più mite nelle zone meridionali. Quindi, se arrivate in Giappone che nel centro-sud la fioritura è già passata, guardate il calendario: potreste ancora essere in tempo per beccarli ad Hokkaidō!

Mankai 🌸 La fioritura

Il tempo medio della fioritura varia con la collocazione geografica ma in ogni caso è breve: pochi giorni, massimo una decina giorni. Parte da Okinawa, intorno a fine gennaio, procedendo man mano verso nord con gli ultimi boccioli che si aprono verso metà maggio a Hokkaidō. Questo, il periodo di tempo indicativo. Maltempo, perturbazioni o cambi di temperatura improvvisi possono ovviamente incidere sulla durata della fioritura, considerata poi l’estrema delicatezza del fiorellino. Tutto dipende dal clima e dall’anno: può capitare che i fiori sboccino un po’ prima, o un po’ dopo; oppure che lo sbocciare sia interrotto da un brusco cambio climatico. Il momento del boom della fioritura è noto come Mankai (満開) che infatti significa “piena apertura”.

photo credits: japan.stripes.com

Come anticipato, gran parte dei ciliegi sono della varietà Somei-Yoshino, ma si contano oltre cento specie. Alcune anche in grado di produrre frutti commestibili. Dei criteri per distinguerne tra i diversi tipi, il più immediato è senz’altro quello del numero di petali, che possono arrivare a dieci, venti o anche di più. Quelli più diffusi rimangono i classici Sakura a cinque petali, sia fra quelli selvatici sia fra quelli coltivati.

🌸 Tipi di Sakura

Ma vediamo alcuni esempi di ciliegi più particolari. Oltre al Somei-Yoshino, il più coltivato e che va per la maggiore, possiamo trovare:

- Yama-zakura (山桜), ossia il “Ciliegio di montagna”. Molto amato, si colloca subito dopo al Somei-Yoshino in termini di popolarità. Presenta grandi boccioli rosa e ha cinque petali.

- Fuyu-zakura (冬桜), ovvero “Sakura invernale”. Come suggerisce il nome, è un ciliegio che comincia a sbocciare in autunno per proseguire in inverno, sebbene non in modo continuativo.

- Yae-zakura (八重桜), il “Ciliegio doppio”. Chiamato così per via del bocciolo “rinforzato”, ossia molto corposo, con più di cinque petali. È associato all’antica capitale Nara (奈良).

- Shidare-zakura (枝垂桜), cioè “Ciliegio piangente” poiché i suoi rami cascano, come fosse un salice, creando una cascata di fiori rosa. È fiore ufficiale della prefettura di Kyōto.

- Ichiyō (一葉), “una foglia”. Deve il suo nome a un pistillo, simile a una foglia, che fuoriesce dal suo centro quando completamente aperto. È uno di quelli che può avere da 20 a 40 petali.

photo credits: Akemi K on Flickr, medigaku.com, Pinterest

Si definiscono poi Ippon-zakura (一本桜), tutti gli alberi di ciliegio “in solitaria”, ovvero piantati singolarmente. Tra questi, come non ricordare i tre grandi ciliegi del Giappone, i Sandai-zakura (三大桜). Il trio è composto dal Jindai-zakura a Yamanashi, dall’Usuzumi-zakura a Gifu e dal Takizakura a Fukushima. Jindai e Usuzumi appartengono alla varietà Edohigan (da cui deriva anche il Yoshino), mentre il Takizakura è un esemplare di ciliegio piangente. In particolare il Jindai-zakura, situato nel tempio Jissōji (實相寺), è forse il più antico in Giappone: ha circa duemila anni e una circonferenza di 13 metri e mezzo!

Primavera (春), stagione della speranza

L’atto di contemplare gli alberi in fiore risalirebbe al periodo Nara (VIII sec.). Dapprima appannaggio della sola corte imperiale di Kyōto, nei secoli si è estesa alla categoria dei samurai prima e al resto della popolazione poi. Diciamo che in principio fu il pruno (梅·Ume), a esser oggetto d’attenzione. Il pruno rappresentava il legame con la Cina, essendone originario. Ma già dal periodo Heian (VIII-XII sec.), complice l’interruzione dei rapporti con la Terra di Mezzo, l’Ume venne spodestato dal più autoctono Sakura. Da allora, le poesie a tema primavera iniziarono a riferirsi ai Sakura anche solo con il termine “fiori” (花·Hana) e la parola “Hanami” divenne anch’essa intercambiabile con “sakura”. Dettagli linguistici, tuttavia, indicativi.

La primavera (春· Haru) si caratterizza da sempre come un simbolo di rinascita, di potenza generatrice.

Anticamente la fioritura dei ciliegi era associata alla prosperità, poiché presagiva l’abbondanza della raccolta del riso. Per propiziarsi un buon raccolto l'anno successivo, l'inizio della stagione di semina era aperto da una serie di rituali che si chiudevano con allegre celebrazioni sotto i Sakura. Nel XVIII poi, lo shōgun Yoshimune Tokugawa promosse ulteriormente questa usanza disponendo la piantagione di alberi di Sakura in diverse aree.

Oggi, la primavera è la stagione di studenti, diplomati e laureati, che confidano nel buon auspicio rappresentato dalla fioritura. Nel mese di aprile infatti, per gli studenti si apre il nuovo anno scolastico, mentre laureati e molti diplomati si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro. Aprile segna anche l’inizio del nuovo anno fiscale in Giappone. Insomma, la stagione dei ciliegi porta con sé un po’ di inizi in quella terra. Pertanto, la si celebra a dovere con il Sakura Matsuri (桜祭り), il Festival dedicato.

photo credits: Pinterest, Pinterest

Il Sakura in dolcetti e manicaretti

Sakura e primavera però si celebrano anche attraverso il cibo, come da buona tradizione giapponese. Famoso è il Hanami Bentō (花見弁当), ovvero il bentō che non può mancare in un pic-nic sotto ai fiori di ciliegio. Per chi non lo sapesse, il bentō è una box per il pranzo al sacco, usatissima dai giapponesi tutto l’anno, ma che in questo periodo si declina a tema Sakura. Potrebbe capitare di trovarci dei Sakura Onigiri (桜おにぎり) ad esempio, le polpette di riso con dei Sakura salati sopra.

Tuttavia, esiste anche il tè ai fiori di ciliegio (桜茶, Sakura-cha) possibilmente abbinato al Sakura-Mochi (桜餅), tipico dolcetto di riso con pasta di fagioli rossi, avvolto in una foglia di ciliegio sotto sale. L’infuso ai Sakura tra l’altro viene offerto ai novelli sposi il giorno del matrimonio poiché ritenuto di buon auspicio. Di Wagashi (和菓子) poi – la pasticceria tradizionale giapponese – se ne trovano di svariati a tema sakura. Ancora, tra i prodotti più commerciali: come si può avere il Matcha-latte, esiste anche un Sakura-latte tutto rosa. E potremmo andare avanti ancora, ma forse meglio smettere: sennò ci viene troppa acquolina in bocca!

photo credits: kitchenbook.jp, pinterest.fr

Hanami (花見), ammirare i boccioli

Hanafubuki (花吹雪): “tempesta innevata di boccioli”. Così è definito lo spettacolo dei petali cadenti dai ciliegi in fiore, la cui pioggia colora il paesaggio in una sorta di “nevicata primaverile”. Se uno di questi petali (花びら· Hanabira) cade nel proprio bicchiere di sake, mentre si sta facendo Hanami, è un segno propiziatorio di buona salute.

Come anticipato in apertura, la parola “Hanami” indica la pratica di osservare i fiori di ciliegio (花= fiore/i, 見= guardare). Oggigiorno, i festeggiamenti per l’Hanami possono andare da semplici pic-nic a festeggiamenti più elaborati, con musica e intrattenimento. Possono avere luogo anche di notte, nel qual caso, si parla di Yozakura (夜桜) ossia di “sakura di notte”. Il risultato, potete immaginare: un evocativo Hanami notturno, fra lanterne di carta e chiaro di luna.

photo credits: power-shower.com

Tuttavia la peculiarità dell’Hanami non sta nel semplice assistere a questo spettacolo della natura: ma nell’assistervi cogliendone l’aspetto fugace. La bellezza dei boccioli consiste anche nella loro transitorietà. In chi li contempla sopraggiunge un sentimento di dolce melanconia…che la delicatezza di questi fiori è in grado di evocare quando, staccatisi dall’albero, fluttuano trasportati dal vento o da una delicata brezza, per poi posarsi a terra. Una commozione data dal realizzare che questa altro non è che la natura ultima della stessa esistenza umana: destinata, prima o poi, ad avere una fine.

“Allora vengo in questo luogo insieme ai miei antenati e mi torna un pensiero: come questi germogli stiamo tutti morendo…riconoscere la vita in ogni respiro, in ogni tazza di tè, in ogni vita che togliamo… ” [ Katsumoto Moristugu - L’Ultimo Samurai ]

photo credits: YouTube

Simbolismo del Sakura: mono no aware (物の哀れ)

Quello del Sakura è dunque un simbolismo che ha del dolce e dell’amaro, ma ciò non ci deve stupire, poiché conosciamo il sentimento giapponese del “Mono no aware”. Ossia un “pathos per le cose” caratterizzato da una delicata punta nostalgica, dovuta alla consapevolezza del loro continuo mutamento. Un concetto che il nostro Sakura incarna alla perfezione e di cui si fa inevitabilmente portavoce. La sua bellezza è incantevole ma evanescente, effimera. Perciò la contemplazione si fa dolce per via della delicatezza del fiore, ma anche malinconica…poiché consapevole della sua evanescenza. Se ne contempla così lo splendore ma con un retrogusto di tristezza. Questa in poche parole, l’essenza del Sakura.

Ancora una volta siamo di fronte a un’estetica che trascende l’aspetto esteriore. Un’esteriorità la cui bellezza aggancia gli individui, per poi portarli a una più ampia forma di contemplazione. Lo abbiamo visto bene, anche nel nostro articolo dedicato al Wabi-Sabi 侘寂. Ciò non è mai stato tanto vero, quanto nel caso dei Sakura.

I fiori di ciliegio simboleggiano dunque la transitorietà della vita e la ciclicità. Perché sbocciano sì in tutta la loro gloria ma il loro spettacolo permane per un tempo limitato. Caducità della vita, della gioventù, della bellezza: una metafora che la natura stessa ogni anno sembra voler regalare e che in Giappone sono stati particolarmente attenti a cogliere. Allo stesso tempo però sono anche simbolo di (ri)nascita e speranza...poiché ogni anno, comunque, tornano a sbocciare in tutto il loro splendore.

Meraviglia e simbolo di vitalità da una parte, estremamente fragili dall’altra: questa, la loro duplice natura. Data tale consapevolezza, il richiamo al Buddismo è inevitabile.

Simbolismo del Sakura: altri significati

Altri significati più specifici attribuiti al Sakura hanno a che vedere con il numero 5. Perciò, naturalmente, è il ciliegio classico a cinque petali quello che meglio si presta a questo tipo di simbologia. Il numero 5 richiamerebbe infatti il mito cosmogonico (sulla nascita del “cosmo”) giapponese secondo cui in origine vi erano due divinità, Izanagi e Izanami, e queste avrebbero generato cinque figli; la nascita del quinto figlio, dio del fuoco, sarebbe risultata fatale per la dea-madre Izanami. Izanagi, sconvolto, avrebbe così ucciso questo figlio, dalle cui parti si sarebbero poi originate le divinità delle montagne. Il 5 però rimanderebbe anche al concetto del Buddismo esoterico giapponese dei cinque orienti (punti cardinali più il centro) nonché ai cinque elementi acqua, fuoco, terra, etere e vuoto.

Più generalmente, i ciliegi possono venir associati anche alle nuvole semplicemente in virtù di una questione visiva: la loro fioritura in massa può ricordare le nubi in cielo. Un po’ come accade anche nell’espressione di “Hanafubuki” che abbiamo vista prima, dove il fubuki (吹雪) da solo significa “tormenta di neve”.

photo credits: Flavia

Come i Sakura, così i Samurai

Ma tornando al nostro Katsumoto-Watanabe, in realtà la sua frase si concludeva con “…questo è Bushidō”. Infatti il Sakura veniva associato anche all’ideale della via del guerriero e alla figura del samurai (侍), tanto da divenire emblema della categoria. Direte, dove sta la similitudine? Nel fatto che il fiore di ciliegio incarnava le qualità tipicamente associate al samurai (coraggio, purezza, onestà, lealtà…). Come il Sakura muore all’apice del suo splendore, così il samurai nel pieno della vitalità e della forza era pronto a morire se giungeva il suo momento. In questo senso la sua vita, per quanto grandiosa, era fragile come quella di un bocciolo di ciliegio. Egli però non temeva la morte, poiché questa era vissuta come un ultimo atto ideale e unica fine onorevole possibile, in nome di una fedeltà estrema ai propri valori.

Nel ciliegio, il bushi (guerriero) trovava il suo modello ed in esso identificava la propria vita. Proprio come il delicato fiorellino, doveva condurre la sua esistenza dando tutto sé stesso, attraverso la dedizione in ogni suo gesto, fino al suo ultimo sospiro. Tutto ciò che contava era “bruciare” sino a che fosse stato possibile, attraverso quel combustibile, che era la sua forza vitale. In tutto ciò non poteva esserci spazio per la paura della morte. Anzi: era proprio negli ultimi momenti del guerriero, che la sua bellezza risplendeva forse maggiormente.

Così i Sakura, così i bushi: proprio come nel proverbio “Hana wa sakura-gi, hito wa bushi” ( 花は桜木·人は武士 ) ossia “Tra i fiori il ciliegio, fra le persone il guerriero”. I samurai in battaglia potevano cadere sotto i colpi dell’avversario, proprio come boccioli che cadono a terra staccati dai rami per un colpo di vento o per la pioggia. Proprio come tanti piccoli boccioli, trionfanti, i samurai fiorivano; per poi andare incontro al loro destino.

photo credits: Pinterest

Di tale identificazione si servì in diversi modi anche il Giappone Imperiale secoli dopo. Fra gli altri: il Sakura venne riprodotto ai lati e, nel nome stesso, degli aeri Ōka ( 桜花 ) a simboleggiare l’atto estremo dei Kamikaze della Tokkōtai (Unità Speciale di Attacco) alla fine della II Guerra Mondiale. Gli stessi piloti, in procinto di compiere la missione suicida, pare si imbarcassero portando con sé un ramo di ciliegio.

Oggigiorno, il Sakura può simboleggiare le arti marziali.

“Donna che siede sotto i ciliegi in fiore”

photo credits: appareassociazione.blogspot.com

Questa, l’immagine che si potrebbe trarre–sicuramente quella che ci vedo io–osservando l’ideogramma di “sakura”. Ben lungi dall’essere, questa, la spiegazione per cui il kanji 桜presenti questa specifica forma, esso però ben si presta a tale interpretazione. Soprattutto considerata la sua forma odierna che è semplificata. Prima di lasciarci, non possiamo quindi concludere senza un attimo di parentesi sulla scrittura e sul kanji del ciliegio.

Come potete osservare nell’immagine qua sopra, l’ideogramma di Sakura 桜 si compone a sinistra del radicale 木 (=albero), a destra di tre trattini con al di sotto il carattere 女 (=donna). La particina in rosa, dite la verità: non ricorda davvero i petali di un fiore?

In realtà questa particina un tempo veniva scritta in modo più elaborato e nulla aveva a che vedere con tale significato. Si scriveva così: 櫻. Successivamente è andato incontro a un processo di semplificazione, come tanti altri ideogrammi sia in Giappone sia in Cina (da cui provengono). Tenendo conto che gli ideogrammi derivano dai pittogrammi, osserviamo nelle immagini sottostanti il nostro carattere nella sua transizione da pittogramma a ideogramma.

photo credits: shufam.hao86.com, shufa.m.supfree.net

Questa la sua transizione, per poi in tempi più moderni mutare appunto così: 櫻 🡪 桜 (in Cina invece è diventato 🡪 樱 ). Il doppio 貝貝, che precedeva i tre trattini attuali, indicava la “collana”; mentre il solo貝 ancora oggi significa “conchiglia”. Vedete quindi come, andando a indagare l’etimologia cinese, si svela la reale evoluzione storica. Tuttavia, attenzione, perché tutta la parte destra (ossia 嬰) dell’ideogramma 櫻 ha motivo di stare lì unicamente per una questione fonetica. (Non per motivi di significato, per altro diverso fra cinese a giapponese). Vale a dire, che quella parte è stata “messa” lì per conferire la pronuncia al kanji 櫻nel suo complesso.

Ma aldilà di questa breve digressione, a noi piace comunque vederla così: come una donnina sotto un albero in fiore. Giusto? Dato che oggi abbiamo a che fare con il carattere semplificato, possiamo tranquillamente concederci questa lettura del kanji che, per coincidenza, ricorda molto l’immagine di una donna sotto ai ciliegi in fiore. E sicuramente aiuta molto a ricordare l’ideogramma. Dopotutto, questo fiore richiama anche la femminilità. Non a caso Sakura, o la variante Sakurako (桜子o 櫻子), sono nomi femminili alquanto diffusi in Giappone.

photo credits: pinterest.it

Le tavolette Ema e i templi del Giappone

Continua la rubrica di Japan Italy Bridge per promuovere gli approfondimenti legati al mondo del Giappone, oggi parliamo di delle Tavolette Ema che troviamo in tutti i templi del Giappone.

Alzi la mano chi in qualche anime non ha mai visto queste curiose targhette di legno. Magari in un santuario shinto, con una miko – la sacerdotessa vestita di rosso e bianco – alle prese con le sue faccende. In ogni caso, che le abbiate già viste o meno, oggi potrete saperne di più.

Ema 絵馬 Le tavolette votive in legno giapponesi

Autore Ospite: Flavia

Traducibile come “Raffigurazione di cavallo”, le Ema sono targhette piatte concepite per trascriverci desideri e paure da rivolgere a dei/spiriti (kami) e buddha. In altre parole, rappresentano un modo tramite cui le persone possono scrivere un messaggino con destinazione mondo spirituale. Anticamente in argilla, hanno poi iniziato ad essere realizzate in legno. Una volta scritta la propria preghiera, l’Ema va appesa in uno spazio dedicato presso santuari shintoisti ma anche templi buddhisti. Si tratta infatti di una consuetudine di origine shinto estesasi poi anche ai templi. Essendo esposte tutte assieme “pubblicamente”, chiunque naturalmente può darci una sbirciatina (importante è che siano anche i kami a farlo).

È però anche possibile tenersele per sé, a mo’ di cimelio. La grande varietà di rappresentazioni, colori e stili che le caratterizza, attira da sempre la curiosità dei folkloristi. Insieme alle iscrizioni in esse riportate rappresentano un vero e proprio prisma, attraverso cui una vasta gamma di storie di vita ci viene presentata. Uno spaccato di spiritualità che può mostrarci i diversi colori della realtà giapponese.

Le Ema non sono gli unici oggetti religiosi pensati per ‘operare’ in tal senso ma sono forse quelle più diffuse, presenti appunto un po’ ovunque. Il fatto di poterle lasciare sul posto, le caratterizza rispetto ad altri oggetti religiosi quali Fuda (札) e O-Mamori (お守り). Larghe in media 15 cm e alte 9 cm, possono tuttavia presentare grandezze ma anche forme e colori molto variegati.

photo credits: sharing-kyoto.com/

I temi raffigurati possono spaziare fra i seguenti:

- il kami/buddha cui santuario o tempio sono dedicati (addirittura possono esistere tavolette raffiguranti Thomas Edison!);

- i benefici specifici che kami (神 spiriti/divinità) e buddha hanno facoltà di donare;

- scene su origine e storia del luogo di culto;

- soggetti religiosi o culturali, come gli animali dello zodiaco di origine cinese (alcuni santuari sono specificamente dedicati ad un animale-segno dello zodiaco)

Tuttavia, tradizionalmente, particolare rilievo assume la raffigurazione del cavallo, come d’altronde suggerisce l’etimologia del nome stesso: e (絵) “immagine, disegno”, ma (馬) “cavallo”.

Perché il cavallo?

Risposta breve: perché nell’antichità si usava offrire un cavallo a santuari e templi per ottenere benedizioni o comunque propiziarsi la buona sorte. La figura del ‘cavallo sacro’ sopravvive ancora ai nostri giorni, tant’è che alcuni centri religiosi usano tenerne uno. E, se non in carne ed ossa, sotto forma di modello a grandezza naturale.

Questa sacralità del cavallo ha origine da un’antica credenza shinto che vedeva nel cavallo un animale caro ai kami nonché un loro messaggero (sebbene sia importante anche nel buddhismo). Da cosa nasce cosa quindi, ed ecco che l’equino diviene presto simbolo portatore di messaggi fra il mondo umano e “l’altra Sponda”. O l’Higan (彼岸) come viene chiamato anche nell’anime/manga Noragami. (Noragami è consigliatissimo se siete attratti dal genere, per così dire, ‘spirituale’. Pur attraverso l’interpretazione di fantasia dell’autore, vi dà uno spaccato religioso del Giappone, e rende molto bene il rapporto dei giapponesi con la spiritualità.)

Ad ogni modo, appurato che il nostro cavallo era considerato speciale, l’idea era di invocare una “mano dal cielo” in situazioni o eventi problematici. Ad esempio, in tempi di siccità in cui si sperava in un po’ di pioggia (cavallo nero) o, caso contrario, affinché smettesse di piovere (cavallo bianco). Tuttavia in tempi antichi solo pochi potevano permettersi di dare via facilmente un cavallo. La maggioranza delle persone cercava di tenerselo stretto, poiché animale prezioso per il proprio sostentamento. Per altro, come nota l’accademico Ian Reader, tali offerte potevano rivelarsi dispendiose anche per i templi se, a ogni preghiera di qualche ricco signore, si ritrovavano ogni volta con un cavallo, che giustamente doveva essere mantenuto, con le spese che ciò comportava.

photo credits: japan-photo.de

È proprio in risposta a tali problemi contingenti che l’idea della raffigurazione del cavallo inizia a fare capolino. Anziché adoperare l’animale in carne ed ossa: perché invece non realizzare delle “e-ma” (“immagine-cavallo”)? Una soluzione conveniente, accessibile a tutti.

Le Ema fanno così la loro prima comparsa a inizio VIII secolo (periodo Nara), mentre le prime testimonianze ci giungono dalla metà del X secolo (periodo Heian). Sarebbe la raccolta di poesie e prosa cinesi Honchō Bunsui o Monzui ( 本朝文粋 ) la primissima opera a parlare delle “ema”. Cui seguiranno molte altre, una fra tutte, il Konjaku monogatari (今昔物語).

E·ma: le origini delle tavolette

Le Ema sarebbero perciò nate come sostitutivi del cavallo, nell’atto di far pervenire le proprie preghiere alle supreme entità ultraterrene. Sebbene non sia mancata qualche vocina contraria rispetto a tale linea generale. Un’altra lettura degli avvenimenti vorrebbe infatti che le targhette abbiano assunto la definizione “ema”, semplicemente, per una maggiore diffusione del disegno del cavallo rispetto ad altri temi.

Questo perché il tema del disegno cambiava a seconda della richiesta. Mettiamo che il disegno di una Ema fosse quello di un cavallo: il desiderio del richiedente poteva riguardare il benessere del proprio cavallo (pensiamo al caso dei più umili, per cui tale animale era fondamentale). Se il desiderio non riguardava un cavallo ma, ad esempio, un malanno fisico il disegno avrebbe ritratto la parte del corpo dolorante; e così via. Dunque “ema” secondo tale visione non indicherebbe che alle tavolette sia stata attribuita la stessa “agency” dell’animale. Bensì che semplicemente vi erano molte richieste riguardanti i cavalli, da cui poi sarebbe scattata un’estensione della denominazione.

Un’altra interpretazione invece sottolinea come la sacralità del cavallo non sia un’invenzione meramente shintoista e come anche nel Buddhismo l’animale abbia un suo peso. Quindi, che l’origine delle Ema sarebbe forse più da ricercarsi ripensando al ruolo del Buddhismo, cui le tradizioni popolari giapponesi attingono ampiamente. A tal proposito lo studioso Gorai Shigeru ha visto in una particolare usanza popolare, relativa alla tradizione buddhista O-Bon (お盆), una possibile origine delle Ema. Tale usanza consiste nel ricavare forme di cavallo da certi vegetali, sempre a scopo votivo, verso le anime dei morti. Gorai sembrerebbe insinuare il dubbio che l’origine di tale usanza possa essere precedente rispetto a quella attribuita alle Ema o ad altre forme simili di rappresentazione.

Entrambi tali voci dissonanti, circa le origini delle Ema, sembrano non trovare grande riscontro nell’archeologia. I ritrovamenti archeologici sembrerebbero infatti confermare tutti l’ipotesi della necessità di un mezzo alternativo al cavallo, che contemporaneamente ne facesse ‘le veci’. Un qualcosa di equivalente, che ne incarnasse lo spirito, un suo simbolo: la sua immagine.

photo credits: shrine-temple-navi.jp

Ema come “oggetti viventi”

La prova di ciò giungerebbe dalla lingua stessa. Vi sono numerose antiche iscrizioni su Ema che, da un punto di vista linguistico, inequivocabilmente si riferiscono alle tavolette come se stessero parlando del cavallo stesso. Vediamone alcune.

Nel sopra citato Honchō Bunsui infatti comparirebbe un riferimento alle Ema contenente il simbolo 匹 (“hiki”, “biki” o “piki”). Riportando dal Reader, l’espressione sarebbe: “色紙絵馬三匹 ”ovvero“ 3 fogli colorati di immagini di cavallo”. Oggigiorno usato come contatore per piccoli animali, nel giapponese antico l’ideogramma 匹designava invece animali da stalla, fra cui i cavalli. L’accostamento della parola “ema” a tale particella linguistica, la cui funzione è quella di designare appunto un essere vivente, la dice lunga. Iscrizioni simili sono state rinvenute anche in due santuari a Yamagata e Saitama, risalenti a XVI e XVII secolo. In questo caso troviamo l’ideogramma 疋 invece di 匹, ma significato e lettura sono i medesimi. Riportando sempre da Reader, si tratta di: “shinme ippiki” (神馬一疋) e “ema ippiki” “ 絵馬一疋 ”. Ossia “un cavallo sacro” e “una immagine di cavallo”.

Comunque, per quanto l’ipotesi sulla possibile origine buddhista delle tavolette non fosse solida, il Buddhismo almeno a posteriori è certamente compresente, considerato il sincretismo giapponese. Tra l’altro nei templi, le Ema fungono da mezzo per trasmettere la dottrina religiosa buddhista, assumendo così un’ulteriore funzione oltre quella per cui sono nate. Parliamo di quegli insegnamenti circa l’importanza dell’altruismo o della compassione (intesa nel buddhismo come ‘empatia’) o attraverso immagini tratte dai racconti sul Buddha. Sebbene non del tutto certo, si stima che l’adozione delle tavolette da parte dei templi buddhisti sia iniziata grossomodo fra XII e XIV secolo (periodo Kamakura). Infatti molti degli Emaki – opere d’arte a rotolo – dell’epoca ritraggono le Ema o i cavalli stessi, sia nei santuari shintoisti sia nei templi buddhisti.

photo credits: japan-photo.de

Le tavolette di legno come forma d’arte

Nel corso dei secoli i disegni delle Ema si sono fatti sempre più elaborati e variegati, dando origine a una vera forma d’arte folkloristica. In particolare le Ō-ema (大絵馬), ovvero “grandi ema”, si sono rivelate un passaggio importante nello sviluppo dell’arte giapponese. Infatti, dopo la nascita delle Ō-ema, diversi saranno i grandi artisti giapponesi che attingeranno allo stile ema.

Nate fra XIV e XVI secolo (periodo Muromachi) tali Ema erano grandi almeno un metro sia in altezza sia in larghezza. Venivano donate a templi e santuari in segno di ringraziamento – anche a posteriori, non solo al momento della richiesta – ed erano collocate in appositi spazi, le Ema-dō (絵馬堂). La più antica Ema-dō sembrerebbe essere stata patrocinata nientepopodimeno che…da Toyotomi Hideyoshi nel 1606, per il santuario Kitano di Kyōto. Sempre a Kyōto poi, anche il famoso Kiyomizu-dera (清水寺) possiede diverse Ō-ema, anticamente donate da dei mercanti come ringraziamento per il ritorno incolume delle loro navi da commercio.

Conseguenza di tale sviluppo artistico fu l’emergere di una “casta” di artisti specializzati nella pittura ema, che trovò massima fioritura nel periodo Edo o Tokugawa. Tale periodo – di espansione economica, specialmente all’inizio – portò infatti la domanda di professionisti a crescere, permettendo loro di campare anche sulla sola realizzazione delle piccole ema.

photo credits: japan-photo.de

Il linguaggio Ema: simbolismo

È proprio in questo periodo che si origina la gran parte di simboli e temi più riprodotti sulle tavolette. Ma a cosa si deve invece tutto questo bisogno di mettere su carta – anzi, su legno – pensieri e sentimenti? Tale bisogno affonda le radici nella credenza folkloristica secondo cui un desiderio ha più possibilità di manifestarsi nella realtà, se viene esternato a parole; poiché, così facendo, gli si dà forma. Dobbiamo inoltre tener presente che in tempi antichi l’alfabetizzazione era riservata a una piccola fetta della popolazione. Un linguaggio alternativo alle parole e immediatamente comprensibile a tutti, si rendeva quindi necessario: è l’incontro fra folklore e simbolismo. Il linguaggio simbolico si rivelò così la via più efficace in tal senso, attraverso la raffigurazione di problemi specifici o della “grazia” desiderata.

Le rappresentazioni potevano spaziare fra diversi ambiti: dal benessere dei bambini, alla salute, alla fertilità, addirittura a desideri circa la sfera sessuale. Se ad esempio un desiderio riguardava un parto, una Ema con la raffigurazione di un cane rappresentava la scelta più appropriata. Mentre l’immagine della volpe bianca ancora oggi indica prosperità e l’abbondanza. Per le richieste riguardanti la salute poi, si soleva anche ritrarre la parte del corpo col malanno. Per quelle invece concernenti fertilità e sessualità, beh: le raffigurazioni erano inequivocabili.

photo credits: himawari-japan.com

Il tipo di rappresentazione può quindi essere prettamente simbolico, attinto dalla tradizione (vedi l’esempio del cane) oppure ritrarre direttamente l’oggetto fisico d’interesse (parti del corpo). Ad ogni modo, ricordiamoci che tale simbologia, analogica o realistica, si accompagna alla funzione taumaturgica delle diverse entità religiose venerate (spiriti/dei/Buddha). Come dicevamo all’inizio, “deità protettrici” di un particolare ambito della vita (salute, istruzione e quant’altro) sono anch’esse un soggetto iconico principe delle Ema. Quelli citati sono solo casi a titolo esemplificativo, poiché soggetti e stili possono essere tanto variegati quanto lo sono le richieste e desideri delle persone.

Il linguaggio Ema: forme e parole

Nel passaggio all’età contemporanea, i temi tradizionali rappresentati non hanno subito grosse variazioni rispetto ai tempi antichi. Naturalmente c’è stata un’aggiunta di nuovi soggetti (vedi Thomas Edison o, perché no, personaggi anime). Possiamo però osservare un aumento del ricorso al linguaggio verbale. Una ragione l’abbiamo già vista: l’alfabetizzazione. L’alfabetizzazione ha così affiancato al linguaggio simbolico quello verbale, consentendo alla gente comune di non dipendere più unicamente dal primo. Allora non è raro ormai il ricorso a giochi linguistici di omonimia e assonanza da affiancare alla simbologia delle immagini.

Tipico è il caso di quelle Gokaku-ema (互角絵馬) – tavolette pentagonali – a tema ‘educazionale’. Esse sono pensate per gli studenti, alla costante ricerca del supporto dei kami per il successo negli studi. Ecco, tali Ema devono la loro forma a una pseudo-omonimia fra l’espressione “gokaku” (互角) – pentagono – e “gōkaku” (合格) che invece indica il successo nello studio. L’argomento dell’Ema può quindi essere trasmesso anche dalla forma stessa della tavoletta! E, come vedete, talvolta può servirsi di significati verbali. Un caso di simbolismo che si serve del linguaggio verbale è invece quello di una Ema ritraente un polpo, “tako” in giapponese (蛸) usata per richiedere ausilio nell’eliminazione dei calli. Il termine “callo” si scrive con caratteri differenti (胼胝) ma si pronuncia anch’esso “tako”.

Possiamo notare quindi – per la gioia di linguisti e glottologi – come il linguaggio ema sia fatto di tutte queste dimensioni della comunicazione. Simboli, forme e parole si integrano così l’uno con l’altro, intrecciandosi, in un unico spazio. Ricordiamoci poi anche che i caratteri grafici della lingua giapponese derivano dagli antenati pittogrammi, che rappresentavano direttamente gli oggetti visivi!

photo credits: blog.livedoor.jp

Il linguaggio verbale risulta molto d’aiuto nell’interpretazione del significato del messaggio di una tavoletta. Poiché capire il vero significato di un linguaggio simbolico, inutile dirlo, può non essere sempre possibile. Ovviamente l’ausilio di quello verbale non garantisce il 100% della comprensione, dipende da caso a caso: possono esserci iscrizioni abbastanza chiare, altre più criptiche. La studiosa Jennifer Robertson, che si è occupata delle Ema al tempo della Seconda Guerra Mondiale, ha riscontrato una particolare ambiguità nelle tavolette di quest’epoca. Motivo per cui, sottolinea la necessità di mettere sempre in conto diverse possibili interpretazioni.

Kogaeshi e Mabiki Ema, un caso particolare

Esiste però un tipo particolare di Ema, dove il messaggio non è né una preoccupazione né un bisogno per qualcosa che si desidera. Una richiesta, sì, ma diversa dalle altre: una richiesta di perdono. Parliamo di tutte quelle targhette che riguardano il caso delicato dei bambini, feti, abortiti o nati morti: i cosiddetti mizuko (水子). Gli Ema riguardanti i mizuko vengono chiamati Kogaeshi (子がえし · lett. “rimandare indietro il bambino”). Oppure anche Mabiki (間引き · chiamiamola “riduzione”) che può riferirsi all’infanticidio generale.

Nei templi buddhisti specializzati sui mizuko (cui vengono dedicati anche memoriali), i Kogaeshi Ema vengono appesi in uno spazio apposito, solo per loro, accanto alla statua del Jizō. Jizō è nel Buddhismo figura protettrice delle anime dei bambini deceduti prima dei genitori. Secondo la credenza, i loro spiriti non possono attraversare il Sanzu – fiume che separa la vita terrena dall’ “Altra Sponda” – poiché non hanno accumulato abbastanza buone azioni, a causa della morte prematura. Sarebbero perciò condannati ad ammucchiare pietre sulla riva del fiume mistico, ma Jizō li proteggerebbe dai demoni e consentirebbe loro di ascoltare i mantra.

photo credits: hotoke-antiques.com

Si differenziano dalle normali Ema, perché le loro iscrizioni si rivolgono allo spirito del bambino, anziché a kami o buddha. Naturalmente, esprimono tutta l’angoscia, la tristezza, il rimpianto della madre o talvolta anche di entrambi i genitori. L’iscrizione più ricorrente, stando a Reader, sarebbe un semplice “Gomen ne” (ごめんね) ovvero “Mi dispiace” [“Perdonami”] unitamente alla motivazione del gesto. Tale fenomeno ha colpito particolarmente a cavallo fra tardo periodo Edo e inizio periodo Meiji, quando povertà estrema e carestia colpirono duramente la popolazione giapponese. Il ricorso ai Mabiki Ema però è continuato sino ai tempi contemporanei.

Mukasari Ema, altro caso particolare

Altro caso di targhetta legata alla morte, è quello delle Mukasari-ema (ムカサリ絵馬). Queste tavolette infatti nascono per uno scopo singolare: portare a termine i cd. Shirei Kekkon (死霊結婚), i matrimoni fra anime morte. Esse appartengono alla categoria delle grandi ema e, stando alla Robertson, la loro diffusione parrebbe essere circoscritta alla sola Okinawa e al nord-est del Giappone, nella Prefettura di Yamagata. “Mukasari” significherebbe infatti “matrimonio” nel dialetto di Yamagata (non a caso scritto con l’alfabeto katakana). In sostanza tali Mukasari-ema consentono di “simulare” nella rappresentazione della targhetta, il matrimonio di una persona morta da celibe o nubile. È un modo per consentire all’anima di trovare la pace, impedendo che possa divenire uno spirito tormentato.

Se accadesse infatti, lo spirito potrebbe restare ancorato al mondo terreno, attraverso il dolore, per non aver potuto sperimentare la gioia di farsi una famiglia. Quindi, infestare il mondo dei vivi. È così un modo anche per la famiglia della persona deceduta, per quanto fittizio, di realizzare tale sogno. Nei tempi moderni, si può anche ricorrere alle fotografie, se ce ne sono, della persona in abiti nuziali quando ancora in vita. Tali Mukasari-ema sono state particolarmente adoperate ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, per il motivo facilmente immaginabile.

photo credits: journals.openedition.org

Si tratta di due casi limite, l’eccezione alla regola. Poiché come ormai è chiaro, le Ema sono fatte con un occhio al benessere umano, del qui e ora, sia esso individuale o esteso all’umanità intera. Ma sono pur sempre parte del mondo Ema e, se c’è qualcosa che comunque le accomuna alle altre, è una funzione non da poco: quella psicologica, di liberazione da un peso interiore. L’atto stesso di “scaricare” sulle tavolette ciò che si ha dentro – pensieri, desideri, bisogni nonché preoccupazioni – è un atto profondamente catartico. Soprattutto se tali desideri e bisogni vanno in contrasto con le norme imposte dalla società. Come nota Reader, un modo per gli individui di sopravvivere in situazioni che sfuggono al loro normale controllo e unica via di sopravvivenza, dal controllo sociale.

I desideri della gente

Ma in genere cosa desidera nello specifico chi fa ricorso alle Ema? Potremmo individuare due macro-aree: protezione e successo.

Della prima fa certamente parte la salute, tema principe di ogni tempo. Come accennato nell’introduzione, kami e buddha sono associati a poteri curativi, attribuiti per estensione anche a santuari e templi loro dedicati. Le richieste di ‘grazia’ da malanni e malattie – o di protezione preventiva da qualsivoglia pericolo – possono riguardare il richiedente stesso, i suoi familiari, oppure altre persone. Le richieste riguardanti il successo, ambito molto sentito, possono anch’esse riguardare il richiedente o terzi oppure un ‘io collettivo’ di cui il richiedente fa parte. È il caso di tutte quelle richieste fatte per propiziare il successo della propria azienda o istituzione di qualsiasi altra natura. Vi sono Ema ad esempio dove il richiedente si preoccupa del successo della propria squadra del cuore (in Giappone molto popolare è il baseball).

Ma c’è un reame che emerge in modo particolare su tutti quanti: l’istruzione. Il sistema educativo giapponese contemporaneo è molto rigido e competitivo, e la pressione dell’insuccesso sui ragazzi può essere particolarmente gravosa, dal punto di vista psicologico. Allora, vuoi già solo per questo motivo. Vuoi anche per ispirazione – nel vedere amici o gruppo di coetanei recarsi nei centri religiosi a scrivere le loro targhette – fatto sta, che gli studenti rappresentano una bella fetta di “clientela” per le Ema. Oltre a richiedere il favore “dei cieli” nella buona riuscita di test ed esami, l’iscrizione delle Ema può rappresentare per i giovanissimi un momento di leggerezza, di spensieratezza.

Come non menzionare a questo punto il kami shinto Tenjin (天神), patrono della cultura e dell’istruzione, certamente popolare fra gli studenti giapponesi. (Per altro, Tenjin è la deificazione di una persona realmente esistita fra IX e X secolo d. C.! Letterato e politico di corte Heian, in vita il suo vero nome fu in realtà Sugawara no Michizane.) I suoi santuari sono i più frequentati nei mesi freddi, soprattutto gennaio e inizi febbraio, quando ha luogo il famigerato “inferno degli esami di ammissione”.

Non mancano poi certamente richieste riguardanti benessere materiale così come quelli riguardanti gli affari di cuore. Addirittura quelle per “recidere i legami” con l’ausilio delle apposite Enkiri-ema (縁切り) per esprimere il desiderio di spezzare il cordone che lega a persone, cose (vizi, dipendenze) o situazioni (malattie).

L’incinerazione delle tavolette

Eh sì, questa è una tappa importante della vita delle tavolette: quella finale. Sia i santuari shinto sia i templi buddhisti periodicamente provvedono a bruciare le tavolette offerte, a duplice scopo: rituale ma anche pratico. (Nella religiosità giapponese dimensione pratica e dimensione spirituale riescono a sposarsi serenamente). La motivazione pragmatica è dovuta semplicemente…alla necessità di fare spazio! Dopotutto, centinaia e centinaia di tavolette nel tempo si accumulano.

La motivazione spirituale invece vuole che, attraverso il rito del falò, desideri e richieste delle persone possano giungere al regno dei kami e dei buddha. Kami e Buddha che, vi ricordo, dovrebbero comunque aver già letto le Ema, sempre a disposizione in templi/santuari, prima dei rituali del fuoco. Ancora una volta Noragami ci viene in aiuto, con la sua storia così esemplificativa. Non è raro infatti vedere proprio il Tenjin aggirarsi nei santuari lui dedicati, di fianco le tavolette Ema. In Noragami, per altro, si tocca anche il tema del recidere i legami, di cui abbiamo parlato poc’anzi (insomma, avete capito l’antifona: guardatelo/leggetelo).

photo credits: https://youtu.be/Vn6AoThrXyc

Quando si svolge tale rituale?

Il passaggio al nuovo anno è il momento che mette tutti d’accordo. Tuttavia può avvenire anche in altri periodi, diversi a seconda di ogni centro religioso. I santuari di Tenjin ad esempio sono soliti farlo a fine ottobre, appena dopo i festival a lui dedicati.

Il periodo attorno al Capodanno, l’O-Shogatsu (お正月), è tuttavia l’ideale per tutti, essendo un momento di transizione. Quale momento migliore per rilasciare simbolicamente ciò che ormai ha fatto il suo tempo, liberando desideri e richieste del vecchio anno? E allo stesso tempo, quale momento più propizio per inaugurare l’anno nascente, magari scrivendone di nuovi? Ammazza, quante commissioni per questi kami e buddha già dai primi sospiri del nuovo anno! La frase “Liberarsi del vecchio per far spazio al nuovo”, in questo contesto, non può che calarsi bene, prestandosi più che perfettamente a tale interpretazione duale.

Nulla piove dal cielo!

Attenzione però, a non fraintendere. Non pensiate che si tratti di un mero atto di superstizione: niente di più lontano dalla realtà! Ricorrere alle Ema non equivale a pensare di mettersi a braccia conserte, aspettando una grazia ultraterrena. Chi ricorre alle Ema, generalmente sa bene, anche con un ipotetico “favore dei cieli”, che il 95% delle probabilità di successo sono date dal proprio impegno. E dal proprio atteggiamento mentale. Mi riferisco naturalmente a tutte quelle situazioni dove uno ha potere d’azione. Nei casi in cui ciò non sia possibile, l’unica cosa da fare è cercare di agire, il più che si riesce, sul proprio atteggiamento mentale.

Le tavolette Ema testimoniano la ricerca di un cambiamento o di sicurezza da qualche rischio o pericolo. Hanno la facoltà di avvicinare anche i più “laici”, coloro che magari non fanno una grande vita spirituale. Come può essere il caso di diversi giovani, o dei bimbi, che possono cogliere nelle tavolette anche un lato giocoso, oltre che di supporto per gli studi. Il senso dell’offrire una tavoletta Ema è sostanzialmente quello di far fronte a una crisi, di qualsiasi natura, ricorrendo alla dimensione soprannaturale, da sempre fonte di supporto. In altre parole, le Ema svolgono una funzione di conforto e di sostegno. E, di riflesso, un’importante funzione terapeutica.

Okinawa e Il caso degli ultracentenari

Continua la rubrica di Japan Italy Bridge per promuovere gli approfondimenti legati al mondo del Giappone, oggi parliamo di Okinawa e il caso della popolazione ultra centenaria.

“A 70 anni non sei che un bambino. A 80 anni sei un giovane. A 90, se gli avi ti chiamano in paradiso, chiedi loro di aspettare fino a 100 anni. E allora ci potrai pensare”. Così recita un antico detto ad Okinawa, immancabilmente citato ogniqualvolta ci si accinga a parlare dei suoi mitici abitanti. Parole che sembrano trovare conferma, anche in antiche leggende che parlerebbero di questo posto come di una “Terra degli immortali”.

Okinawa 沖縄 Il caso degli ultracentenari

Autore Ospite: Flavia

Pochi anni fa persino la trasmissione de “Le Iene” ha portato il caso di Okinawa in prima serata, dedicandoci un servizio molto carino. La longevità dei suoi abitanti e ancor più l’incredibile qualità del loro invecchiamento è subito testimoniata dalle prime due signore che appaiono nel servizio. Penso che chiunque le abbia viste sia rimasto a bocca aperta: non mento, se dico che dimostrano qualcosa come 15 anni in meno! Incredibile. Come nota la scomparsa giornalista Nadia Toffa, inviata nel servizio in questione, centenari e ultracentenari li abbiamo anche qui in Italia. Il punto quindi è, come, ci si arriva a quelle età. Cioè: con che qualità della vita? Solitamente gli acciacchi dei nostri anziani, lo sappiamo, sono tali da inficiare la qualità del loro ultimo tragitto di vita. Come società ormai diamo per assodato che malanni e perdita d’autonomia sia ciò che irrimediabilmente ci aspetta varcate quelle soglie d’età. Ebbene, il caso dei (super-) nonni di Okinawa ci dimostra che le cose non devono essere per forza così! E che è nel potere di ognuno, fare in modo di assicurarsi un benessere psico-fisico vita natural durante, a partire da...il prima possibile! Quanto prima ci si inizi a curare, meglio si può predisporre la propria vecchiaia.

photo credits: mediaset.it

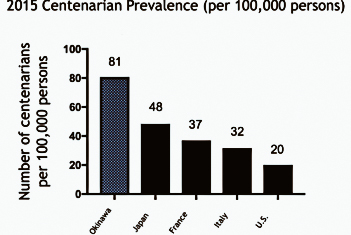

I malanni tipici delle nostre società occidentali - che spesso e volentieri manifestano perfino i giovani(!) - gli anziani di Okinawa quasi non sanno cosa siano. L’incidenza di malattie legate alla senilità o malattie degenerative quali osteoporosi, Alzheimer, sclerosi, cancro...è bassissima.

Okinawa: zona blu, paradiso di longevità

Queste persone presentano una straordinaria qualità della vita proprio su quest'isola. Parliamo di gente che non è mai stata all’ospedale, che mai ha preso farmaci… che addirittura è in grado di continuare a lavorare o guidare la macchina anche oltre i 90/95 anni. Che comunque dispone di un margine di autonomia impensabile per un anziano nostrano, salvo casi sporadici. Tra tutti, il piccolo villaggio di Ōgimi spicca per l’alta concentrazione di centenari rispetto al totale degli abitanti. In realtà un caso di longevità analogo è presente, lo saprete, anche in casa nostra: nella vicina Sardegna. Non a caso: Okinawa, Sardegna, l’isola greca Ikaria, la costaricana Nicoya e una piccola comunità presso Loma Linda in California, tutte, rientrano sotto la denominazione di “zona blu”.

photo credits: ilviaggio.biz

È detta “Zona blu” ogni area del mondo dove la speranza di vita sia più alta rispetto alla media generale. Veri e propri “paradisi di longevità” che attirano ricercatori da tutto il mondo per cercare di carpire il “segreto” delle loro popolazioni. Okinawa e i suoi abitanti in questo senso, superano perfino il Giappone continentale che pure non resta indietro in fatto di qualità della vita, ma presenta ad esempio una maggiore incidenza di malattie.

photo credits: orcls.org

Ma chi sono gli okinawani? Andiamo prima di tutto a scoprire con chi abbiamo a che fare.

Identikit dei “tropici” giapponesi

Okinawa è il principale complesso ( 沖縄諸島 Okinawa·Shotō ) dell’arcipelago delle Ryūkyū e si colloca fra Giappone “continentale” e Taiwan. È composto da un’omonima isola principale più altre isole minori. Naha ( 那覇 ), ne è capoluogo. Viene nominata prefettura del Giappone nel 1879 sebbene il complesso delle Ryūkyū ( 琉球諸島 Ryūkyū ·Shotō ), che appunto la ingloba, fosse formalmente annesso già nel 1874. Il Giappone era allora in fase di modernizzazione e a questo corrispose un processo di unificazione di tutti i territori dell’arcipelago sotto un’unica bandiera.

photo credits: lacooltura.com, pinterest.it

Prima del 1874 il Ryūkyū costituiva un Regno autonomo, la cui fondazione nel XV secolo aveva portato alla conseguente unificazione delle isole di Okinawa. Formalmente era riconosciuto dai Tokugawa - signori del Giappone fino al 1868 - sotto la giurisdizione del feudo di Satsuma (odierna Prefettura di Kagoshima). Di fatto però era indipendente, tant’è che è stato regno tributario sia del Giappone Tokugawa sia, ancor prima, della Cina.

Okinawa è una regione un po’ particolare, più a sé stante rispetto al resto del Giappone. Risente di un’influenza da parte di Cina e Sud-Est Asiatico, per via dei frequenti scambi commerciali e culturali mantenuti dal Regno ryūkyano nel corso dei secoli. La stessa cucina di Okinawa e il Karate, l’arte marziale made-in-Okinawa per eccellenza, sono il risultato di tali interazioni.

La natura rigogliosa di queste isole, fatta di numerose barriere coralline ed estese foreste pluviali, unitamente a un clima sub-tropicale, rende Okinawa un autentico paradiso. Non è raro trovarla indicata sotto espressioni come “angolo tropicale” o “caraibi” del Giappone. Un clima che un po’ richiama quello delle zone blu “colleghe” Sardegna e Ikaria, guarda caso anch’esse isole. Non mi stupisce che paradisi come questi possano ospitare “elisir” di lunga vita.

Ma vediamo cosa ci dicono dell’elisir di Okinawa le scoperte dei ricercatori.

Gli studi dei ricercatori ORCLS

L’Okinawa Centenarian Study (OCS), è il più lungo studio sui centenari attualmente esistente. È condotto dal team di ricerca dell’Okinawa Research Center for Longevity Science (ORCLS) che dal 1975 passa in rassegna diversi aspetti della vita locale. Fra questi, anche gli aspetti sociali, psicologici e spirituali vengono tenuti in alta considerazione. Il professor Craig Willcox, intervistato nel servizio dalla Iene, è uno dei principali ricercatori. Willcox racconta alle telecamere delle Iene le scoperte che il suo team ha fatto nel corso degli anni. Prima di tutto è stata osservata la presenza di un particolare gene, il FOXO3, prontamente battezzato “gene della longevità”. I ricercatori hanno però rilevato come longevità e qualità della longevità siano inversamente proporzionali rispetto a un tot di fattori di rischio per la salute, avuti prima dei 50 anni. Ossia: le probabilità di arrivare in buona salute ad almeno 85 anni aumentano, se non si sono avuti più di 7 fattori di rischio prima della mezz’età. Viceversa, con più di 7 fattori, Willcox ci dice che le probabilità possono arrivare addirittura allo 0%.

Ed ecco i fattori di rischio:

- Iperglicemia (con rischio di diabete)

- Ipertensione (con rischio di infarto o ictus)

- Eccessivo consumo d’alcool

- Basso livello d’istruzione (l’educazione, favorirebbe una maggiore coscienza su cosa significhi avere uno stile di vita sano)

- Essere in sovrappeso

- Dieta povera (carenza di vitamine, proteine, sali minerali)

- Trigliceridi alti (con rischio, ad esempio, di arteriosclerosi)

- Bassa forza di presa nelle mani

- Fumo

- Solo per gli uomini: non essere sposati!

Quest’ultimo, alquanto curioso, come nota subito anche l’inviata Toffa nella sua intervista. Willcox lo motiva così: “le donne sono molto meglio [a prendersi cura di sé] non hanno bisogno degli uomini, possono sopravvivere anche senza”. Per questo avere una donna al proprio fianco aumenterebbe l’aspettativa di vita dell’uomo medio. Comunque stiano le cose, se pensiamo che storicamente le donne di Okinawa ricoprono un ruolo chiave nella società dell’isola, ciò potrebbe assumere un significato più esteso. E brave donne okinawane!

Non solo DNA di Okinawa

Le ricerche però non finiscono qui. Willcox racconta di aver esaminato con il suo team un campione di 8000 uomini con antenati giapponesi nella loro genealogia. Considerate le due variabili di analisi, presenza del gene FOXO3 (1) e stile di vita sano (2), hanno diviso i soggetti in 4 gruppi. Ebbene: gli individui che pur possedendo il gene legato alla longevità presentano però un’alimentazione non corretta, vivono meno rispetto a chi, pur non essendo predisposto geneticamente, mantiene un’alimentazione sana. Il che ci dimostra in modo lampante - come afferma Willcox - il potere che dieta salutare e stile di vita hanno sulla salute fisica degli individui.

photo credits: mediaset.it

Altra cosa osservata, è che la popolazione okinawana non consuma più di 1100 calorie giornaliere circa. Il 10% in meno rispetto alle calorie solitamente indicate da ogni tabella nutrizionale. In particolare, la loro abitudine a “spizzicare piuttosto che abbuffarsi” - spiega sempre Willcox - è chiave. Uno spizzicare però fatto di cibo salutare: gli snack ad esempio sono fatti con frutta o pesciolini essiccati (snack diffuso anche nel Giappone continentale). Tutto ciò unitamente a un più ampio, salutare, stile di vita.

Vogliamo scoprire nel dettaglio in che cosa consiste tutto ciò? Partiamo dalle abitudini alimentari.

#1 Dieta tradizionale

Due, sono sostanzialmente i principi alla base della dieta okinawana e riguardano quantità e qualità del cibo.

腹八分 (Hara·Hachi·Bu): “ stomaco [pieno] per 8 parti ”

Ovvero 8 parti su 10: “Lascia sempre un po’ di spazio nello stomaco...cioè mangia fino ad essere pieno al 70-80%” spiega Willcox. Una linea guida, sembrerebbe di stampo confuciano, che ricerca la moderazione anziché la sazietà: mai riempirsi completamente ma mangiare lo stretto necessario. Ed infatti, racconta il secondo anziano alla giornalista Toffa: “Mangio il giusto ma senza riempirmi mai del tutto. Mi alzo sempre con un po’ di fame”.

Gli okinawani sono soliti consumare 5 pasti al giorno (cosa raccomandata anche dai medici nostrani peraltro) optando per cibi ipocalorici ma comunque sazianti. Teniamo presente poi l’impostazione della tavola, tipico comunque della cucina giapponese tutta. La contemporaneità delle pietanze, attraverso la loro disposizione in piattini e ciotoline, è un fattore che senz’altro predispone maggiormente a “piluccare” piuttosto che ad abbuffarsi.

Okinawa-ultracentenari-06.jpg

photo credits: travelbook.co.jp

I·Shoku·Dō·Gen ( 医食同源 ), “ cibo e medicina, stessa origine ”, di Okinawa

Per gli anziani locali, non c’è nulla di più sano che dedicarsi con amore alla cura dell’orto per poi nutrirsi dei frutti della terra. Se a questi aggiungiamo gli alimenti marini ecco che abbiamo la nostra dieta miracolosa. Ecco di cosa si compone:

- Verdure. Soprattutto a foglia verde, radici gialle e quelle color arancio, tutte contenenti carotenoidi e antinfiammatorie;

- Tuberi come la patata dolce viola di origine cinese, dall’indice glicemico molto basso. Spiega Eugenio Iorio, ricercatore italiano, sempre alle Iene: “è lì [nel viola] che ci sono questi famosi polifenoli [...] dialogano con il nostro DNA e quindi ci aiutano a controllare l’effetto dei radicali liberi”;

- Legumi. Come fagioli di soia (con proteine e fibre ma senza grassi) e i derivati della soia;

- Alghe, antinfiammatori naturali, ideali per i radicali liberi e anche per i capelli;

- Pesce e i già citati pescetti essiccati, ricchi di magnesio e omega 3;

- Tè. Particolarmente tè verde e al gelsomino, anti-invecchiamento;

- Erbe da masticare come la Sakuna, “erba-elisir” dimagrante e antiossidante;

- Frutti. Fra cui melone amaro Goya, usato nel piatto tipico “Goya Champuru” e agrumi Shikuwasa, antinfiammatori, entrambi tipici del luogo.

photo credits: ohayo.it

“Mangiare come un arcobaleno”

Per usare le parole del dr. Willcox, in virtù della sfilata di colori che la grande varietà di frutta e verdura porta sulle tavole di Okinawa. Varietà. Un’altra parola d’ordine nell’agenda degli okinawani che giornalmente arriverebbero ad adoperare almeno 18 cibi. L’importante comunque, è sempre rispettare la stagionalità di frutta e verdura. In tal modo se ne coglie il massimo potenziale nutritivo. E naturalmente, la freschezza degli alimenti. Importante poi se si decide di cucinarli, particolarmente se si tratta di pesce e verdura: mai cuocerli troppo se si vogliono conservarne le sostanze nutritive!

Da notare poi, oltre a un bassissimo consumo di carboidrati, un uso altrettanto ridotto di sale e zucchero. Sì invece alle spezie, come la curcuma, e ai funghi.

E la carne?

Per effetto di quell’influenza cinese di cui si diceva all’inizio, il consumo di carne è anch’esso ben radicato nella cucina di Okinawa. Ma la carne, così come i latticini e i cereali, sono categorie ad alta densità nutrizionale...quindi vengono consumate in quantità ancora più ridotte! Perfino il riso è consumato di meno rispetto al resto del Giappone e ad esso spesso si preferisce la quinoa. Si parla di dieta ipocalorica anche per questo; perché controbilancia con quantità minori apporti nutrizionali altrimenti potenzialmente eccessivi. Anche perché: rimangono gli alimenti vegetali, marini e la frutta i veri portatori di tutte quelle sostanze benefiche che vanno a costituire l’elisir alimentare di Okinawa.

#2 Attività motoria e mentale

“Quando il corpo si muove, il cervello va a ritmo”- questo il motto di Jim Kwik, formatore di livello internazionale che si occupa di apprendimento veloce. Kwik sollecita sempre, anche chi per lavoro o studio deve passare le giornate seduto, a non stagnare tutto il tempo sulla sedia bensì a fare pause e muoversi. Anche solo pochissimi minuti di semplici movimenti, fra una pausa e l’altra, oltre che bere acqua e fare piccoli snack, sono sufficienti. Così facendo, ci suggerisce Kwik, le nostre prestazioni risultano anche migliori, poiché il cervello funziona meglio, se ci trattiamo in questo modo. L’esercizio come stimolatore della neurogenesi e della neuroplasticità: facilita la creazione di nuove connessioni neurali. Insomma, il movimento fisico, è una palestra anche per il cervello! Che ne esce rafforzato. E se il cervello è attivo, tutto l’organismo ne beneficia. È un circolo vizioso, benefico, che se attivato si autoalimenta. E a ciò si aggancia anche tutto il discorso nutrizionale fatto poc’anzi, così come i restanti fattori che vedremo tra poco. Teniamo presente che questo discorso non è a compartimenti stagni: tutto è collegato.

photo credits: okinawa.stripes.com

Osservando le vite dei nostri okinawani, ci accorgiamo che, a modo loro, mettono in pratica accorgimenti molto simili a quelli promossi dal signor Kwik. La seconda ragione del loro benessere sta infatti nel loro essere attivi, non solo appunto nel fisico ma anche nella mente! Il nonnino che vediamo nel servizio delle Iene, ad esempio, ogni giorno al rientro dalla passeggiata mattutina, legge il giornale. E badate, a 100 e passa anni, lo fa senza l’ausilio degli occhiali. Per non parlare poi del fatto che ha lavorato in campagna sino ai 97 anni!

photo credits: mediaset.it

Tra le attività più amate dai nonni di Okinawa - oltre all’orto, come già detto - troviamo la danza tradizionale o il dilettarsi con qualche strumento musicale tradizionale. Oppure, le arti marziali, ideali per il sistema corpo-mente-spirito, come nel caso del maestro Seikichi Uehara. Uehara, pochissimi anni prima della sua scomparsa avvenuta a 100 anni, ancora insegnava Karate ai suoi allievi. Oppure ancora: come non citare la tessitrice Toshiko Taira che ormai alla soglia dei 100 anni continua a lavorare come tessitrice di Bashōfu, antico tessuto usato per i Kimono (prodotto peraltro solo ad Ōgimi).

#3 Atteggiamento interno ed esterno

Ma non è solo questione di geni e di alimentazione. Gira che ti rigira si torna sempre lì: la mente (e lo spirito, che nella visione giapponese è un tutt’uno con la mente- come testimonia la parola心 “Kokoro” ossia cuore/mente). Ancora una volta, la visione delle cose si rivela determinante. I più cinici saranno stanchi di sentirsi propinare sempre “la solita solfa”, lo so; però invece di buttarla automaticamente sullo scetticismo, io comincerei a dare più credito al “potere della mente”. Un motivo ci sarà, se viene invocato da più parti. Ben lo saprà certamente, chi in qualche modo ha sperimentato le benefiche influenze di un mindset pulito, da distorsioni eccessivamente...interpretative, della realtà, mettiamola giù così.

La percezione del mondo e dunque di sé ha il potere di incidere sul mondo tangibile delle persone. Pensiamo alle malattie psicosomatiche ad esempio...o anche solo al dialogo interiore: i pensieri o le parole rivolte verso qualcosa possono influenzare questo qualcosa, inclusi noi stessi.

Così, anche gli studiosi degli okinawani riconoscono nell’ottimismo un fattore non di poco conto, al pari di fattori più tangibili. Un ottimismo, attenzione, inteso non come un far finta che le sfide nella vita non esistano...ma come un diverso modo di accoglierne tanto il bello quanto il brutto. Un’apertura nei confronti della vita, che rifugge la lamentela e la visione negativa delle cose. Una serenità data dal conoscere il proprio animo e il proprio posto nel mondo, con una conseguente fiducia nella vita e negli altri. Dal concedere il beneficio della possibilità, a tutto e tutti.

photo credits: mediaset.it

#4 Rapporti interpersonali e vita sociale

Quando tutto ciò si verifica, la “macchina” mente-spirito funziona propriamente e si sta meglio a 360 gradi. Anche nelle piccole cose apparentemente scontate che però hanno una loro importanza, come i semplici ma autentici momenti di convivialità. La gente di Okinawa generalmente ha una vita sociale molto sana, basata sulla fiducia e su una comunicazione equilibrata. Spessissimo non ci si fa caso, proprio perché può apparire come “la solita retorica”, ma, credete, che la comunicazione è essenziale per mantenere dei rapporti umani sani e soddisfacenti. Quando le persone riescono ad avere una comunicazione sincera, spontanea, e serena - senza beghe di vario tipo - ecco che le relazioni sono perfettamente equilibrate. Senza rapporti umani equilibrati e soddisfacenti, la vita di un essere umano non è la stessa cosa. Come sono essenziali i momenti di sana solitudine, per riequilibrarsi e recuperare le proprie energie, altrettanto lo sono, ad un certo punto, anche i rapporti umani. Ma badate: che siano appunto sani ed equilibrati. Proprio come quelli dei nostri okinawani.

Il profondo senso di appartenenza alla comunità che caratterizza la loro rete di relazioni e il valore attribuito alle persone anziane, crea su queste ultime un effetto a cuscinetto che trasmette loro fiducia. Con una comunità pronta a sostenerli, i nonnini possono così vivere liberamente e sentirsi ancora utili. Volete farmi credere che l’amore e la fiducia che circonda queste persone non contribuisca alla loro qualità della vita?

#5 Spiritualità

E tutto ciò ci traghetta verso l’ultimo fattore che ci rimane da considerare: la spiritualità. “Ci traghetta” poiché un approccio alla vita come quello che abbiamo visto, da quella parte del mondo, va di pari passo con un certo tipo di sensibilità spirituale. Sono due cose intimamente legate, se ci pensiamo bene, e non potrebbe essere altrimenti.

È di Okinawa proprio quel famoso Ikigai ( 生き甲斐 ) la filosofia del trovare la propria ragione di vita, ciò che le dà un senso. Se manca questo, non c’è dieta sana o geni forti che tengano, per una vita lunga e di qualità. Anche il detto “Nan kuru nai sa ( なんくるないさ )” cioè “ Non ti preoccupare [va tutto bene] ” è made in Okinawa. Indica la credenza profonda che tutto quanto accade nella vita abbia un suo significato intrinseco, e che ci serva, per la nostra crescita. Detto ciò, ognuno può e dovrebbe fare tutto quanto in suo potere nelle situazioni che la vita che gli para davanti. Se questo viene fatto, allora, ci dice il motto “non hai nulla da temere: tutto ciò che potevi fare l’hai fatto, quindi va tutto bene, sii in pace. Tutto è come dev’essere”.

Preghiera e meditazione, anch’esse benefiche contro lo stress, sono molto presenti nella vita degli okinawani. La mattina ad esempio si raccolgono davanti a un altarino tradizionalmente presente nelle loro case, per commemorare e ringraziare gli antenati. Questo aspetto del ringraziamento è qualcosa di molto importante che potenzialmente si ripercuote sulla mentalità e sulla propria visione del mondo. E la stessa cura dell’orto già invocata più su oppure anche il mangiare con calma (dedicando tutta l’attenzione all’atto stesso, senza disperderla con la tv, ad esempio), è in verità di per sé, già meditazione.

Natura e ambiente

Una spiritualità in ogni caso sempre vicina alla natura...che ne riconosce l’anima. Che sia stata proprio la compartecipazione con la natura, ad aver ispirato nel tempo questa gente ai giusti comportamenti per uno stile di vita benefico? Sebbene questo aspetto specifico sia difficile da quantificare con dati empirici, io credo proprio di sì. Anche perché, se prendiamo per buono che mentalità e visione del mondo possano avere un potere sulle nostre vite...perché allora scartare a priori il potere dello “spirito della natura”? Proprio come gli animali (pensate alla pet-therapy) così può, anche la natura.

Lo spirituale è molto presente in tutto il Giappone ma a Okinawa può contare con una natura più incontaminata, almeno, rispetto ad altri posti nel mondo. Ricordiamoci che l’aumento dei radicali liberi - potenziali responsabili dei tumori - sono favoriti anche dall’inquinamento oltre che da comportamenti scorretti. Per ricollegarci dunque a quanto dicevamo all’inizio pensando alle altre zone blu, anche il fattore ambientale più propriamente detto - l’ecosistema - ha senz’altro un suo peso.

photo credits: visitokinawa.jp

Il potere dello stile di vita di Okinawa

E così, accanto a: alimentazione sana ed equilibrata; attività equilibrata di corpo e cervello; buon rapporto con la vita e di conseguenza con gli altri, ecco che abbiamo la dimensione spirituale. Ma di nuovo, non c’è una gerarchia tra questi fattori: esattamente come per le portate delle tavole giapponesi, essi sono tutti contemporanei. Ognuno dipende dall’altro e ognuno influenza l’altro. Certo, voi direte, c’è sempre una predisposizione genetica. Ma mentre i geni non si scelgono, tutti questi fattori sono invece nelle mani degli individui. Rientrano nel loro potere. I buoni geni sono indubbiamente un plus. Come però ampiamente osservato nelle ricerche OCS, un individuo con uno stile di vita sano vive meglio e a lungo, seppur sprovvisto di tale gene. Mentre l’efficacia dello stesso può venir anche annullata dalla mancanza di uno solo degli altri fattori. E questo lo stanno dimostrando già solo le nuove generazioni di Okinawa. I giovani del posto infatti, occidentalizzandosi - fra sedentarietà e tecnologia, consumo di alimenti preconfezionati e pieni di coloranti -, rischiano purtroppo di perdere i benefici salutari dei loro nonni.

Anche in Italia è possibile avere gli stessi apporti nutrizionali della dieta di Okinawa. Dopotutto la nostra dieta mediterranea, come ci dice anche Eugenio Iorio, si fonda sugli stessi principi. I corrispettivi alimentari dunque li disponiamo anche noi, nelle nostre terre e nel nostro mare. Si parla poi anche di “ MediterrAsian diet ” se si cerca di integrare i due modelli nutrizionali. D’altra parte, stile di vita di Okinawa e stile sardo e ikariano hanno degli aspetti comuni: elevato consumo di verdure e legumi, vita attiva e soprattutto all'aria aperta, e infine, vita sociale e legami familiari forti.

Fuji san, approfondimento sul simbolo del Giappone

Cima innevata, pendici vertiginose, forma armoniosa e perfetta: il Monte Fuji. Maestoso da togliere il fiato, celebre icona culturale: luogo mistico e spirituale. Non ci sono parole per descrivere ciò che si prova al trovarsi di fronte a questa meraviglia della natura. La sua importanza è tale che spesso si dice che, più che simbolo del Giappone, esso sia, il Giappone.

Monte Fuji 富士山 Il simbolo del Giappone

Autore Ospite: Flavia

Il Fuji (富士山 Fu·Ji·San) è situato nella regione del Chūbu (中部地方), a circa 100 Km a sud-ovest della capitale Tokyo. Sorge tra le attuali prefetture di Yamanashi e Shizuoka, con a est la prefettura di Kanagawa. Tutta l’area, rientra nel territorio del Parco Nazionale Fuji-Hakone-Izu (富士·箱根·伊豆·国立公園Fuji·Hakone·Izu Kokuritsu·Koen). Assieme al monte Tate (立山) e al monte Haku (白山) è parte delle cd. Tre Montagne Sacre ( 三霊山 San·Rei·Zan ) così identificate poiché, appunto, sacre alla tradizione giapponese.

I numerosi siti storico-culturali intorno alla montagna ne testimoniano il grande significato spirituale da sempre attribuitole. In epoca pre-moderna fu infatti meta di pellegrinaggio tanto per monaci impegnati nella ricerca spirituale e nella disciplina di sé stessi, quanto per la gente comune.

Oggi questa connotazione religiosa si è persa. Anche se è ancora diffusa l’idea per cui, salire sulla cima del Fuji almeno una volta nella vita, sia quasi un dovere religioso. Oggigiorno le scalate sono altresì agevolate dai mezzi moderni, grazie a cui il percorso da farsi a piedi è più che dimezzato!

Fonte d’ispirazione per una vasta produzione culturale (letteratura, poesia, arte...), la sua influenza è giunta sino in Occidente. È ormai risaputo quanto le stampe dei maestri Hokusai e Hiroshige, ritraenti il Fuji, abbiano influenzato Monet e Van Gogh.

Il fatto che compaia fra le banconote yen e nel nome della principale emittente televisiva è indicativo del ruolo centrale che riveste per il popolo del Sol Levante. Tanto da essere classificato come “Sito Speciale di Bellezza Scenica” e tutelato come proprietà culturale dall’Agenzia per gli Affari Culturali (branca del MEXT). Nel 2013 è dichiarato Patrimonio Mondiale Culturale dall’UNESCO. Viene inserito nella categoria cultura – piuttosto che natura – poiché il suo impatto va ben oltre la sua essenza naturale. Sono almeno venticinque i siti d’interesse riconosciuti dall’UNESCO, sulla montagna più importante del Giappone.

photo credits: expedia.it

Storia geologica del Fuji

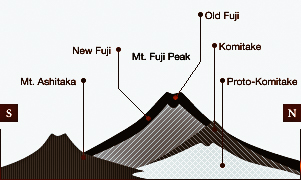

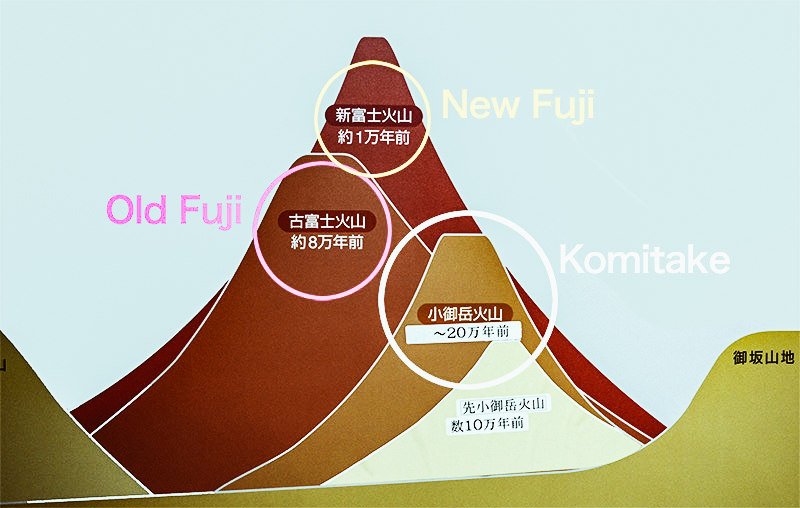

Il Fuji si classifica come stratovulcano, ossia un vulcano formatosi dall’accumulo di strati di lava solidificata e ceneri vulcaniche. I suoi pendii particolarmente ripidi, la sua perfetta forma conica e simmetrica sono il risultato di tale processo di sovrapposizione. Presenta un cratere dal diametro di circa 600 metri, profondo 250 metri, e almeno 70 piccole cime secondarie fra cui il Monte Hōei e l’Omuro. La sua attività vulcanica è iniziata più di 100.000 anni fa.

A lungo si è convenuto che vi fossero tre stadi del processo di stratificazione, denominati “Piccola Vetta” (小御岳Ko·Mitake), Vecchio Fuji (古富士Ko·Fuji ) e Nuovo Fuji (新富士Shin·Fuji). Dal 2004 nuovi studi ed esplorazioni hanno invece svelato l’esistenza di una quarta fase Proto-Komitake (小御岳 Sen·Komitake). Attualmente si ritiene che il Komitake si sia originato a seguito di eruzioni prodotte dal Proto-Komitake centinaia di migliaia di anni or sono. Così come circa 100.000 anni fa un'eruzione del Komitake ha dato origine al Vecchio Fuji, la cui vetta è arrivata con le successive eruzioni a circa 2.700 metri. Così il Fuji nel corso dei millenni è andato man mano plasmandosi. Sino a giungere alla forma attuale circa 10.000 anni fa, dopo che anche Vecchio Fuji e Komitake sono scomparsi sotto gli strati di lava.

Ha eruttato nove volte tra il 781 e il 1083, per poi quietarsi per un po’ di secoli. La sua ultima eruzione – che ha formato il Monte Hōei – risale al 1707, cosa che per un po’ ha indotto a classificarlo come dormiente. Ma intorno al 1960 vi è una modifica di definizione: viene definito “attivo” ogni vulcano di cui si sia mai documentata l’eruzione. Nel 2003 un’ulteriore aggiornamento estende la definizione a ogni vulcano che abbia mai eruttato negli ultimi 10.000 anni e che continui a dare segni di attività. In base a queste due ultime denominazioni, il Fuji è ora considerato attivo. Si posiziona a 5 nell’Indice di Esplosività Vulcanica in una scala da 0 ad 8 (al pari dei nostri Vesuvio ed Etna).

photo credits: web.archive.org

Geografia e territorio del Fuji San

Grazie ai suoi 3.776 metri di altezza, il nostro Fuji si qualifica indiscusso quale vetta più alta del Giappone. Tuttavia, tra il 1895 e il 1945 venne scavalcato da un’altra montagna! Come? Per via degli accordi post-bellici a chiusura del primo conflitto sino-giapponese, con il Trattato di Shimonoseki, quando Taiwan passa sotto il controllo giapponese. Perciò, formalmente, in quegli anni il territorio taiwanese è nipponico. Così, la “Montagna di Giada” taiwanese (玉山 Yu·Shan) – allora denominata dai giapponesi “Nuova montagna alta” (新高山Nii·Taka·Yama) – con i suoi 3.952 metri riesce per 50 anni a scalzare il Fuji-San.

Tre sono i centri abitati che sorgono alle sue pendici (i cui nomi caratterizzano anche tre delle principali vie d’accesso al Fuji): Gotemba (御殿場) a est, Fujinomiya (富士宮) a sud-ovest, Fujiyoshida (富士吉田) a nord.

Cinque, i laghi (富士五湖 Fu·Ji·Go·Ko) che lo circondano: Yamanaka (山中湖); Kawaguchi (河口湖); Saiko (西湖); Shōji ( 精進湖 ); Motosu (本栖湖). Curiosità: quest’ultimo in particolare sarebbe la versione giapponese del Loch Ness. Leggenda vuole che nel 1970 vi abbiano avvistato una creatura di 30 metri dalla pelle ruvida e piena di gobbe: è stata prontamente battezzata Mossie!

In prossimità dei laghi, a nord-ovest, troviamo anche una foresta di 3000 ettari: Aokigahara (青木ヶ原), nota anche col nome di Jukai (樹海) ossia “mare di alberi” (tristemente nota per il primato dei suicidi, seconda in questo solo al Golden Gate Bridge di San Francisco). L’area è altresì ricca di grotte e sorgenti termali.

Mishotai (御正体山) e Shakushiyama (杓子山) a nord-est, Kurodake (黒岳) a nord e Kenashi (毛無山) a ovest, sono invece le vette più prossime da cui è possibile ammirare il Fuji in prima fila.

photo credits: itinari.com

Fuji, etimologia e significati: Ma cosa significa “Fuji”?

Prima cosa da notare: il nome “Fuji” esisteva già prima dell’introduzione degli ideogrammi cinesi o sinogrammi. I caratteri utilizzati per indicarlo sono quindi stati scelti in base alla loro pronuncia, affinché quest’ultima coincidesse con la pronuncia preesistente. Scritto come lo è attualmente, ossia 富士山 (Fuji·San), gli viene attribuito il significato di “Montagna Prospera”.

Diverse sono però le opinioni secondo cui in passato “Fuji” abbia significato altro. Tutto dipende sempre dalla scrittura: a una stessa pronuncia può corrispondere più di un significato. Ergo più parole, distinguibili a quel punto dalla scrittura (oltre che dal contesto).

Eccovi le teorie più gettonate relative al significato di Fuji:

- Montagna senza eguali【不二山】: molto popolare è la teoria secondo cui il nome del vulcano in origine venisse scritto con questi Kanji-ideogrammi– a significare “Montagna senza eguali” (二 è il numero due, quindi “non due”).

- Monte dell’immortalità【不死山】: Questa interpretazione si basa su tre opere del passato: le antichissime cronache cinesi “Shiki” (史記), il Taketori Monogatari (竹取物語) e il Fuji Sanki (富士山記). I primi riportano dell’esistenza, in cima al vulcano, di un elisir dell’immortalità; il terzo descrive il monte come dimora degli esseri immortali. Il fuoco del Fuji così metafora del “fuoco” inesauribile della vita. Il Taketori Monogatari suggerisce però un’altra etimologia, quella di “montagna ricca di guerrieri” (富 = abbondanza, 士 = guerriero).

- Montagna senza fine【不尽山】: Molti riconducono tale “essere inesauribile” alla neve poiché la cima è quasi perennemente coperta dal manto di neve.

Si tratta pur sempre di teorie ma, devo dire, che quest’ultima interpretazione sarebbe alquanto precisa. Personalmente non disdegno nemmeno l’alternativa della “Montagna senza eguali”, è certamente azzeccata!

L’equivoco “Fujiyama”

A proposito di nomi del Fuji, appare necessario aprire una parentesi sulla questione “Fujiyama”. Se non altro per coloro che non conoscono la lingua. Da quando è sfuggito alla penna del suo primo trascrittore, ci si potrebbe imbattere in questo termine anche in alcune guide turistiche. Ebbene, si tratta di un equivoco linguistico! Un errore risalente alle prime trascrizioni dal giapponese alle lingue occidentali.

Il carattere 山, che indica la montagna, è pronunciabile con la lettura cinese “san” ma anche con quella giapponese “yama”. La lettura cinese (on’yomi), chiaramente, si deve al fatto che gli ideogrammi vengono dalla Cina. La lettura di origine cinese scatta per lo più quando si hanno parole composte, altrimenti si adopera quella giapponese (kun’yomi). Non sono rare le eccezioni, ma il Fuji non è fra queste.

Ecco perché usare “Fujiyama” come traduzione di “Monte Fuji” (富士山) è un errore. “ 山 ” da solo può essere letto “yama”, ma accostato al nome “Fuji” assume la pronuncia “san”. Pertanto, “Fuji-San” è la sola pronuncia corretta per 富士山 [Monte Fuji].

Caso mai, sarebbe ammissibile la forma “Fuji no Yama” (富士の山 “montagna del Fuji”) poiché 山 e 富士 risultano divisi dalla particella di specificazione の. Effettivamente esiste anche questa espressione, ma è obsoleta, ritrovabile in antiche opere letterarie. Alcuni ravvisano anche la possibile contrazione di tale raro termine da “Fuji no Yama” in “Fuji-Yama”. Anche se fosse, l’eventuale assenza della particella の ne presuppone comunque la presenza, per quanto sottointesa. Cosa che non avviene nella trascrizione errata “Fujiyama”, dove nulla è contemplato fra “Fuji” e “Yama”. Indi, quest’ultimo rimane sempre un errore.

Altre versioni auliche o comunque in disuso sono:

- Fu-Gaku (富岳 “Cima abbondante”);

- Fuji no Takane (富士の高嶺 “Alta vetta del Fuji”);

- Fuyō-Hō (芙蓉峰 “Sommità del loto”).

photo credits: kyuhoshi.com

La sacralità delle montagne nella tradizione giapponese