Japan History: Yamaoka Tesshu

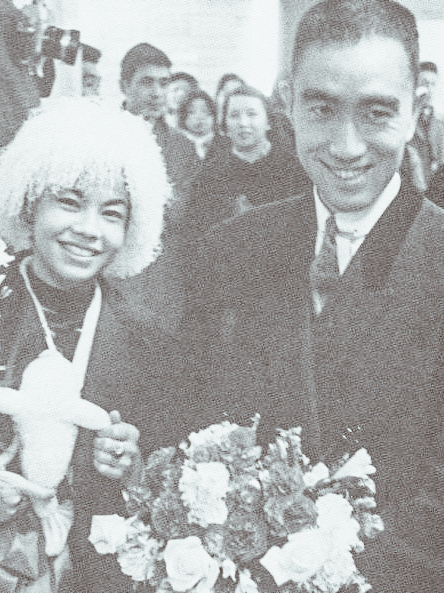

Ono Tetsutaro, meglio conosciuto come Yamaoka Tesshu, nacque a Tokyo il 10 giugno 1836. Suo padre era Ono Asaemon, della corte Tokugawa, e la madre Iso era figlia di un monaco del tempio di Kashima. A 9 anni cominciò la pratica del Jikishinkage ryu e pochi anni dopo lo Hono ha Itto ryu, mentre a 17 anni iniziò lo studio della lancia con il maestro Yamaoka Seizan, che scomparve prematuramente due anni dopo. Tetsutaro venne adottato nella famiglia del maestro, e sposò la sorella, assumendo il nome di Yamaoka Tesshu.

Yamaoka Tesshu e la sua storia

Autore: SaiKaiAngel

photo credits: musubi.it

Nonostante avesse una fisicità non trascurabile, visti i suoi 185 cm di altezza ed il suo peso di 110 kg, riusciva a farsi valere solo con la sua incredibile personalità e sensibilità. Tuttavia molte volte non fu in grado di frenarsi, arrivando addirittura al punto di negare l’esistenza di Buddha, degli essere senzienti e della realizzazione. Niente da dare e niente da ricevere.

A quel punto, il maestro Dokuon lo colpì con la sua pipa dicendo: “Se nulla esiste, da dove viene allora questa rabbia?”

Dal mondo della spada ricevette molti insegnamenti. In uno degli incontri con il maestro Sasakibara Kenkichi, rimase fermo per 40 minuti insieme all’avversario, l’uno di fronte all’altro nelle rispettive guardie fino a che entrambi riposero le armi. A 28 anni, Tesshu fu imprevedibilmente sconfitto dal quarantenne Asari Gimei, maestro della scuola Nakanishi ha Itto-ryu. Da quel momento non seppe più darsi pace all’idea della sconfitta contro un uomo più anziano, di cui era divenuto discepolo ma senza riuscire a comprenderne l'insegnamento. Asari, senza colpirlo, lo obbligò a retrocedere fin fuori dal dojo chiudendogli la porta in faccia.

Lo studio introspettivo di Tesshu durò 16 anni, senza riuscire a capire cosa non andasse nella sua tecnica, nel suo stile di vita, nonostante l’allenamento e gli insegnamenti zen. Il 30 marzo 1880 Tesshu durante una seduta di zazen si recò da Asari e chiedergli un nuovo combattimento. Asari declinò, giustificandosi con queste poche parole, “Ora sei arrivato”.

Da quel momento lasciò l’insegnamento e la sua scuola a Tesshu che riuscì a sviluppare un metodo chiamato Muto ryu (scuola senza spada) diverso dall'Itto ryu soprattutto nella didattica, tuttora praticato ma da un ristrettissimo nucleo di persone. Morì il 19 luglio 1888 a cinquantatré anni a causa di un cancro allo stomaco. Prima di morire, scrisse il suo Jisei no ku (poema di morte), chiuse gli occhi e, anche nella morte, non abbandonò il suo stile assumendo la postura formale di zazen, come si può vedere dal disegno del suo discepolo Tanaka Seiji.

Durante il funerale di Tesshu presso il tempio Zensho-an il monaco Tekisui compose questi versi:

Spada e pennello bilanciati tra Assoluto e Relativo

Il suo leale coraggio e la sua nobile forza perforarono il Paradiso.

Un sogno di cinquantatre anni,

Avvolto dalla pura fragranza del loto fiorente nel mezzo del fuoco ruggente.

Ancora, Katsu Kaishu, grande maestro di spada, scrisse le seguenti parole accanto ad un ritratto di Tesshu:

Valoroso e saggio, questo uomo virile compie grandi cose

La sua spada era incomparabimente sublime

La sua illuminazione abbracciava ogni cosa

Le generazioni future ne vedranno mai l’eguale?

Spiegazione del Muto Ryu

photo credits: wikipedia.org

L’obiettivo del Muto Ryu è quello di “nessun nemico”. Tutto dipende dalla mente. Se immaginiamo un avversario molto abile, la nostra spada rimane ferma, se invece immaginiamo un avversario debole, la mente si apre e la spada è libera. Questa è la prova che nulla esiste all’infuori della mente. Preso dall’agitazione, un guerriero muoverebbe la spada senza pensare e confusamente senza colpire l’avversario. Da questa idea nasce la scuola della non spada (Muto ryu). Fuori della mente non c’è spada, questo significa: non spada corrisponde a non mente; non mente significa una mente che è stabile ovunque. Se la mente si arresta, l’avversario appare; se la mente continua a muoversi non esiste nemico. Un continuo ed intenso allenamento porta allo stadio di nessun nemico.

Il metodo di Tesshu richiedeva allenamenti intensivi ed incessanti incentrati soprattutto sui principi di base. I primi 3 anni erano dedicati allo studio dei 5 kata di base del Muto ryu ed era vietato seguire in quel periodo insegnamenti di altre scuole. Erano previsti per gli allievi avanzati tre livelli di seigan, cui si veniva ammessi solamente dopo aver superato un periodo di prova consistente in 1000 giorni consecutivi di allenamento. Per superare il primo livello seigan si dovevano sostenere in un solo giorno 200 combattimenti di spada; il secondo livello prevedeva 3 giorni con 600 combattimenti ed il terzo, 7 giorni con 1400 combattimenti.

Il nome del dojo di Yamaoka Tesshu, Shumpukan, deriva da una poesia del monaco cinese Bukko Kokushi:

In cielo e in terra non ci sono punti da nascondere

La gioia appartiene a chi riconosce che le cose

Sono vuote e l’uomo anche non è nulla.

Splendide invero le lunghe spade mongole

Sferzante il vento di primavera come un lampo di luce

Lo shumpu, ossia il vento di primavera, diede il nome al dojo.

Gli scritti di Yamaoka Tesshu

Qui di seguito abbiamo alcuni scritti di Tesshu che descrivono meglio la sua forte personalità:

Ritorno alla Mente del principiante, Agosto 1882

Se le meraviglie dell’arte della spada ti eludono, ritorna alla mente del principiante. La mente del principiante non è un tipo qualunque di mentalità: colpire come unica intenzione senza pensare al movimento del corpo e muovere in avanti con forza è la prova di avere dimenticato se stesso. I tecnici sono intralciati da pensieri analitici. Quando l’ostacolo di un approccio discorsivo viene sormontato le meraviglie dell’arte della spada possono essere apprezzate. All’inizio, è necessario praticare con uomini di spada ben temprati per poter discernere le proprie inadeguatezze. Persegui il tuo studio fino alla fine, risveglia la tua irresistibile forza, pratica senza sosta finché il tuo cuore sia inamovibile, e allora capirai. Pratica finché alcun dubbio rimanga. Sicuramente arriverà il tempo di scoprire le meraviglie.

Da Itto shoden Muto Ryu Kanaji Mokuroku: Suigetsu (la luna nell'acqua), 10 aprile 1884

Anche quando l’acqua di una pozza è mossa nel mestolo la luna vi viene riflessa. Il riflesso della luna non si perde quando l’acqua passa da mestolo a mestolo. Quando si viene disturbati, allora non c’è ricognizione; la luna non appare nell’acqua agitata. Se la mente è calma e il mestolo fermo, il riflesso della luna vi è mantenuto.

Non concentrarti

Nel colpire il tuo avversario

Muoviti naturalmente

Come raggi di luna che penetrano

In una capanna senza tetto

Si può essere scontenti di una capanna senza tetto, ma la stessa luna che illumina i cieli la riempie naturalmente con la sua luce. Quindi, puoi attaccare l’avversario e vincere. Incurante di conservare il tuo piccolo io, carica verso l’avversario. Se sei confuso o nervoso sicuramente perderai.

Altre Frasi Famose

Come samurai, devo rafforzare il mio carattere; come essere umano devo perfezionare il mio spirito

La sete di vittoria porta alla sconfitta; non stancarsi della sconfitta porta alla vittoria.

Se volete ottenere i segreti di queste meravigliose tecniche, esercitatevi, diventate forti, sottoponetevi ad un severo allenamento, abbandonate il corpo e la mente; seguite questo corso per anni e raggiungerete naturalmente i livelli più profondi. Per sapere se l'acqua è calda o fredda dovete assaggiarla voi stessi.

Lo Zen è come il sapone. Prima ci si lava con esso, e poi si lava via il sapone.

Non pensate che questo sia tutto ciò che c'è. Esistono sempre più insegnamenti meravigliosi.

Il mondo è vasto, pieno di avvenimenti. Tenetelo a mente e non credete mai che "sono l'unico a saperlo".

La luna non pensa di essere riflessa, né l'acqua pensa di riflettere, nello Stagno di Hirosawa.

Purtroppo, molti suoi scritti sono apocrifi, ma questo non li rende meno profondi ed importanti per la vita di chiunque li abbia letti. Noi pensiamo che possano essere di aiuto anche ai giorni d’oggi in moltissime situazioni.

La vita Politica e Sociale

photo credits: wiki.samurai-archives.com

Yamaoka Tesshu ebbe anche un’attiva vita politica e sociale come negoziatore. Fu prima al servizio dello shogun, per cui al termine della guerra Boshin nel 1869 trattò la resa di fronte all’assedio delle forze imperiali comandate da Saigo Takamori.

Il suo successo fu il fatto che aveva il focus nello stabilire un contatto con le forze nemiche, con una condotta lineare quanto provocatoria: intimidì il nemico dell’imperatore di farlo passare senza paura.

Se pensiamo all'impetuoso carattere di Tesshu, mai disposto a cedere ai compromessi, è davvero strano vederlo come grande negoziatore. Nella sua breve quanto avventurosa vita fu anche guardia del corpo dell'imperatore, con la sua prontezza di riflessi e di decisioni.

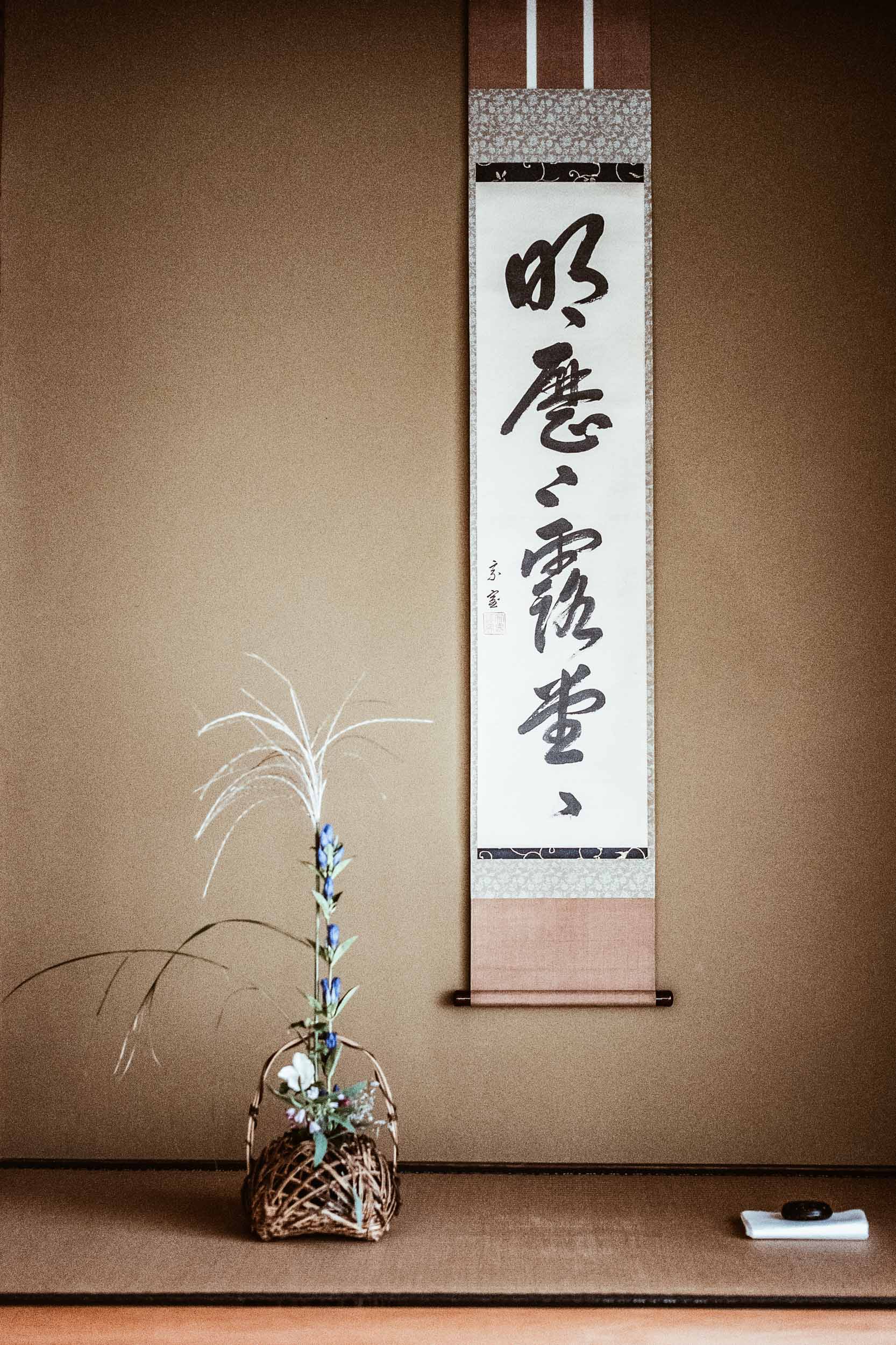

Wabi-Sabi, introduzione e approfondimento

Cos'è il Wabi-Sabi e perchè è così fondamentale per i giapponesi? Accettare il ciclo naturale di crescita e decadimento della realtà. Coglierne il senso, la bellezza. Vivere la vita così com’è, senza volerne cambiare i colori, e tuttavia assolvere al proprio senso della vita al meglio delle potenzialità. La sensibilità e la psicologia giapponese potrebbero essere ricondotte a queste due sole, inafferrabili parole.

Wabi-Sabi 侘寂 L’esperienza più ineffabile nel disegno dell’Imperfezione

Autore Ospite: Flavia

Nel mondo è spesso associato al design, ma Wabi-Sabi è molto di più. Le sue origini sono legate a quelle della Cerimonia del Tè, dunque, la matrice ancora una volta è Zen.

Esso è in verità un’esperienza, tradottasi in una visione del mondo nonché in una raffinata sensibilità estetica, che si manifesterebbe quando la forma più alta di qualcosa viene raggiunta. Un mix di emozioni e sentimenti emergenti da uno stato – un istante – di consapevolezza che consente di cogliere la vera natura di luci e ombre della vita. Perciò quando d’ora in avanti si parlerà di bellezza, essa sarà da intendersi in senso lato, non soltanto come bellezza estetica in senso stretto. Anche perché, si tratta di una coscienza estetica che ingloba l’aspetto esteriore, ma lo trascende anche.

Va immediatamente detto che, poiché è un concetto metafisico quello che ci troviamo tra le mani, ogni tentativo di inquadrarlo a parole una volta per tutte risulterà sempre rischioso. Perciò, il modo migliore per poterlo conoscere rimane quello di sperimentarlo direttamente. Gli stessi padri del Wabi-Sabi – comprendendo da subito che un approccio di tipo cognitivo non sarebbe stato quello più adeguato – si servivano di immagini o allegorie per cercare di renderne l’idea. Anche i giapponesi moderni, se interrogati sulla definizione, tendenzialmente non si lanciano di getto in trasposizioni verbali senza prima un minimo attimo di dubbio. Oppure, ognuno, ne dà una spiegazione diversa a seconda della propria sensibilità.

È con questa consapevolezza quindi, che oggi ci proponiamo di esplorare insieme a voi questo concetto tanto misterioso quanto ineffabile.

photo credits: reddit.com

Imperfezione, Impermanenza e Incompletezza

È il trinomio per eccellenza al quale l’estetica Wabi-Sabi viene irrimediabilmente condotta e sintetizzata. Esso si riferisce alla visione Buddista della vita, per cui la bellezza delle cose non risiede nell’assenza di difetti o nell’eternità – che non è di questo mondo – ma proprio nelle loro caratteristiche intrinseche imperfette ed effimere.

Tuttavia parrebbe esserci qualcosa in più in ciò che il Wabi-Sabi sembra rivelare: Imperfezione, Impermanenza e Incompletezza sarebbero un punto di partenza più che un punto d’arrivo. Sarebbero la base da tenere presente, nella nostra co-creazione con la realtà, piuttosto che la vetta della montagna da raggiungere. In altre parole, suggerirebbe di riconoscere la realtà così com’è, di essere realisti: non ostinarsi a volerla forzare a essere qualcosa che non può essere, ossia perfetta. Ma al contempo suggerirebbe – ed ecco il bello – fare tutto il necessario per portare a termine il proprio compito o ruolo, data questa base di imperfezione, nel miglior modo possibile. Analogamente a quanto accade nel Chadō, ma su questo, avremo modo di tornare più tardi.

Personalmente, trovo poi che Impermanenza e Incompletezza siano anche «sottoinsiemi» del concetto madre di Imperfezione. Cosa denotano altrimenti l’impermanenza e l’incompletezza di qualcosa se non la sua imperfezione? Discorso analogo per i concetti di difetto e bellezza. Sono diversi ma sono anche la stessa cosa: il «brutto» può essere riconducibile alla dimensione del difetto, ergo dell’imperfezione (cosa che lo rende bello). Credo che tenere a mente questo aiuti ad approcciare il discorso Bellezza a 360°. Giacché Wabi-Sabi potrebbe riferirsi tanto a un’opera d’arte quanto a una situazione o, ancora, una piantina.

Ora però, è venuto il momento di fare finalmente la conoscenza dei termini Wabi e Sabi.

Wabi (侘) - Bellezza e quiete nell’essenzialità

Indica il gusto per la semplicità e la tranquillità. Dal punto di vista linguistico il Kanji – ideogramma –「侘」è composto dal radicale 「⺅」di persona + 「宅」di casa. Quasi a voler visivamente indicare una persona che, sola, si appoggia alla sua casetta. Uso il verbo «appoggiarsi» perché quell’omino così posto all’interno di un Kanji può venir spiegato come se la personcina si stesse appoggiando a ciò che è di fianco rappresentato. Beh, come vedremo a breve, il significato originario di Wabi 侘 era di solitudine.

La bellezza promossa da Wabi è discreta in virtù della presenza di imperfezioni generatesi in modo naturale, spontaneo (mai intenzionale!). I difetti naturali sono il valore essenziale dell’oggetto, della persona o della situazione. Li rende perfetti…e di conseguenza, belli. Una bellezza rustica o comunque non ostentata che predilige il naturale anziché l’artificioso.

I difetti naturali trovano spazio laddove la funzionalità – e non la forma fine a sé stessa – sia il criterio principale di vita. In altre parole, nella semplicità. Al contrario, nella sontuosità o nella complicatezza i difetti vengono immancabilmente soppressi: la bellezza diventa così fine a sé stessa. La complicatezza esasperata poi, tende ad accumulare concetti, pensieri, forme ecc. appesantendo con complessi grovigli ciò che magari potrebbe essere essenziale e quindi anche più funzionale. Per queste ragione, Wabi sembra più orientato verso Incompletezza e Imperfezione.

photo credits: youtube.com

Sabi (寂) - Bellezza e quiete nell’avanzare del tempo

Il Kanji Sabi「寂」è dato dall’unione del radicale di tetto「宀」con il kanji「叔」che può voler dire zio oppure uomo anziano o maturo. L’immagine suggerita è dunque quella di una persona nella tappa finale della sua vita sotto un tetto. Passando al vaglio i vari significati, il concetto in sottofondo rimanda in ogni caso a un’idea di declino o deterioramento. Il significato di Sabi寂 è ancora oggi quello di solitudine, desolazione, pacatezza, maturità (pensate che l’aggettivo 寂しい «Sabishii» significa essere o sentirsi soli). E, sebbene si scrivano con Kanji diverso, la radice delle parole giapponesi di «ruggine», «arrugginirsi» o «deteriorarsi» si pronuncia guarda caso «Sabi».

Ebbene, la bellezza promossa dal Sabi ha a che fare proprio col passare del tempo. Essa valorizza le qualità intrinseche delle cose e delle persone originatesi in seguito all’effetto del tempo su di loro (deterioramento/invecchiamento ma anche esperienze). Perché è solo grazie al tempo che tali qualità sono potute emergere in quel modo particolare.

Vi è poi un messaggio nel “danno da usura” che se saputo cogliere, soprattutto per tempo, è di enorme valore: quello di ricordarci che nulla, dagli oggetti alle situazioni, è per sempre. E che pertanto occorre non “cincischiare” e cogliere quell’istante prezioso in cui possiamo apprezzarle poiché sono ancora qui con noi: adesso.

È per questo che Sabi sembra invece più orientato sull’Impermanenza e l’Imperfezione.

Wabi-Sabi, esempio di sé stesso

Ma non è stato sempre così. C’è stato un tempo in cui tale consapevolezza non c’era ancora. Originariamente infatti gli stati d’animo associati al Wabi e al Sabi erano piuttosto bassi:

- Wabi, come anticipato, indicava un senso di solitudine; uno starsene per conto proprio associato alla natura, in stile isolamento eremitico.

- Sabi, dal canto suo, denotava un senso di freddezza o aridità, povertà, restrizione, decadimento.

Avevano in comune questa dimensione di solitudine e desolazione… e il senso di malinconia per il non poter godere della compagnia dei propri simili.

Insomma, delle note proprio basse.

Di solito però è proprio dalle note più basse che le (ri)nascite migliori hanno luogo. Ed è quello che è accaduto. Con l’avvento del Buddismo Zen la coscienza generale subisce difatti una metamorfosi e così intorno al XIV secolo la connotazione dei due concetti si capovolge.

- Wabi: l’isolamento in natura è ora visto in tutto il suo valore e la «semplicità rustica» rivalutata. Prende così forma il piacere per la vita tranquilla e semplice.

- Sabi: si evolve nella bellezza dell’Impermanenza ossia il valore aggiunto e la serenità che cose e persone conseguono con l’usura e l’invecchiamento.

L’amarezza è ora addolcita dal miscelarsi ad essa di un senso di quiete. La malinconia – data da una condizione esistenziale sentita come miserabile – muta così in un sentimento dolce-amaro che alcuni hanno provato a definire «serena malinconia» o «bellezza triste». Per certi versi potrebbe, a tratti, ricordare il Saudade portoghese/brasiliano (anch’esso di difficile trasposizione verbale). Quello che però richiama con più forza è l’antecedente Mono no aware (物の哀れ), altro concetto cardine dell’estetica giapponese.

Ricapitolando: ai loro albori Wabi e Sabi non rappresentano altro che il loro lato ombra. Una versione oscura di loro stessi che «esorcizzata» dallo Zen, nasce a nuova vita. Abbandonando per sempre l’oscurità in cui erano nati, illuminandosi in quelle caratteristiche prima corrose dal buio.

Il divino, essenza della natura

Il senso di austera e quieta bellezza che Wabi e Sabi insieme trasmettono non potevano che avere origine nell’isolamento spirituale del Buddismo Zen. Solo in uno stato di quiete mentale e dunque spirituale è possibile osservare gioia e tristezza alternarsi esattamente come i cicli di natura e stagioni. Gioia per ciò che è stato o ciò che sarà, tristezza per ciò che ha fatto il suo tempo o per ciò che deve venire.

L’unica cosa che permane sempre uguale a sé stessa è la quiete. Una quiete data forse proprio da questa certezza sulla natura ciclica delle cose. Il loro volgere al termine può generarci un po’ di malinconia, ma allo stesso tempo ci infonde fiducia, poiché sappiamo che verrà il tempo di una nuova rinascita, di un nuovo inizio. Per questo, la natura è anche maestra di pazienza. Ogni fine presuppone un nuovo inizio, niente muore per davvero. Nel momento presente però l’unica cosa che sappiamo è ciò che in quest’istante è manifesto, dentro e fuori di noi.

Serenità e fiducia nel divenire, consapevolezza e attenzione verso ciò che nell’istante presente vediamo dispiegarsi: queste, le sole certezze dell’essere umano presente a sé stesso.

Se c’è quiete non può esserci paura. Serenità e paura si escludono a vicenda. Se la paura riesce a farsi largo significa che, quanto meno in quell’istante presente, non c’è uno stato di quiete interiore. Per poter arrivare a comprendere tutto ciò, e magari a sperimentare il Wabi-Sabi, basterebbe anche un solo istante di veglia.

photo credits: 4travel.jp

«Kata–Katachi»: diligenti come la natura

Accettare il divenire naturale, lasciar fluire, non significa divenire passivi, lasciarsi andare al «disordine». La diligente esecuzione dei gesti della Cerimonia del tè, in cui il Wabi-Sabi affonda le sue radici, ci indica proprio questo. Come dicevamo nell’articolo ad esso dedicato, il principio del kata-katachi – comune a tutte le discipline giapponesi – mira al raggiungimento dell'armonia con sé stessi e il mondo circostante. Come? Attraverso una costante, diligente ripetizione di determinati gesti volta a far nostri questi stessi gesti, a farceli venire naturali.

Questa è la logica essenziale giapponese: osservare-applicare, semplicemente; ma applicare diligentemente. Ed è un po’ quello che accade con l’osservazione della natura stessa. Osservare il comportamento della natura e replicarlo, potrebbe dirsi la primissima grande applicazione di questo principio da parate del popolo giapponese.

Questo ci suggerisce, come si diceva all’inizio, che non basterebbe fermarsi ad accettare l’Imperfezione: ma che ogni cosa dovrebbe assolvere al proprio compito o alla propria funzione all’interno del disegno dell’Imperfezione. Per gli esseri umani, si tratta di agire nei loro ruoli portando a termine ogni cosa nella più alta versione possibile. In sostanza, dare il meglio di sé.

E se in tutto ciò qualche «difetto» vuole manifestarsi, a quel punto, accoglierl, proprio perché la propria parte la si è già fatta. Cogliere quindi la bellezza di quel difetto, in verità così perfetto nella sua imperfezione, così completo nella sua incompletezza, proprio per essere emerso a quel modo.

Così saremmo più simili alla natura…danzando con essa ai suoi ritmi. È in una simile cornice che il Wabi-Sabi potrebbe sopraggiungere. Potrei sbagliarmi…ma sembrerebbe trattarsi di un momento fra un ciclo e l’altro, un istante di silenzio fra il ciclo in conclusione e quello a seguire. Uno spazio vuoto dove entrambi i tempi non esistono ma, allo stesso tempo, ne sono collegati. Come si trattasse di un sottilissimo, filo invisibile, visibile solo in quel frangente. È in quell’istante di stasi, dove i confini fra esterno ed interno vengono a mancare, che il Wabi-Sabi potrebbe manifestarsi.

photo credits: Film The Last Samurai

L’Imperfezione come «tocco del divino»

La percezione del Wabi Sabi parrebbe quindi emergere dove sia stato raggiunto un grado di consapevolezza tale per cui vi è un distacco dall’idea di perfezione assoluta. Si comprende il senso dell’imperfezione e della transitorietà delle cose e se ne coglie così la bellezza spontanea e genuina. La si accoglie come valore aggiunto – tocco divino – alla propria creazione: è una bellezza equilibrata.

Saper riconoscere che l’Imperfezione è il tocco del divino implica il capire quando è il momento di mollare il proprio «pennello». Occorre saper mollare la presa quando tutto ciò che doveva essere fatto è stato portato a termine e le mosse fattibili tutte esaurite. Incaponirsi dove il nostro compito è terminato o cercare di intervenire sul «tocco del divino» – non riconoscendolo come tale – è certamente un punto dove Wabi Sabi non può emergere. Poiché manca il suo terreno fertile di base: la quiete.

photo credits: youtube.com

Wabi-Sabi, le origini: la visione Buddista

Il principio che fa da premessa all’esperienza Wabi Sabi va ricercato nella filosofia buddista dei Tre Segni dell’Esistenza, per cui tutto ciò che si manifesta in questa realtà è soggetto a tre caratteristiche:

● Impermanenza

Tutto ciò che è, fuori e dentro di noi, è destinato presto o tardi a lasciare spazio a qualcosa di nuovo. È un costante divenire ciclico in cui tutto ciò che ha un inizio ha anche una fine. Inoltre l’esistenza stessa della materia è regolata dalla dualità: ogni cosa manifesta necessariamente il suo contrario. Questo perché l’Uno, nella materia, deve per forza scindersi in due parti. Se un elemento di un binomio (inizio-fine, luce-buio, positivo-negativo, maschile-femminile, nascita-morte…) viene meno, si genera squilibrio…poiché si tratta di due aspetti di una stessa cosa. Potrà piacere o no, ma così funziona la materia. Pertanto – fintanto che vi si è dentro– non è possibile sfuggire a tali leggi.

● Insostanzialità

Nulla è casuale: ogni evento deriva dal concatenarsi di n fattori anche molto lontani nel tempo e nello spazio. Pertanto nulla esiste, di per sé, come manifestazione indipendente da ciò che l’ha originato. Esiste dunque un legame fra tutte le cose del mondo, così apparentemente slegate le une dalle altre, incluso il nostro Sé umano. Partecipando alla natura mutevole della realtà esso non può che essere fragile, incompleto: perciò si pone molto l’accento sulla disidentificazione da quella parte di sé stessi. L’Ego non armonizzato tende a trarre linfa dalla sola realtà materiale facendoci rimanere intrappolati nell’illusione temporale di passato e futuro. Consentendo così anche ad altri tipi di illusione di farsi largo. Per questo il momento presente, l’attenzione al qui e ora, è essenziale.

● Sofferenza

Nulla al mondo potrà mai generare soddisfazione duratura. Nel momento stesso in cui vi è felicità, in essa vi è inevitabilmente scritta la sua fine (è la legge della polarità). Ed infatti il vero obbiettivo esistenziale da prefiggersi è la Serenità, non la felicità. Solo la Serenità può garantire benessere costante, anche in momenti bui, poiché essa nasce dalla Presenza. La felicità, per quanto bella, è tuttavia figlia delle emozioni. Quindi, della dualità.

Accogliere tale visione delle cose consente di acquisire un maggiore realismo. Prendere coscienza di come stanno le cose, accettare, adattarsi e così capire come muoversi nella realtà. Sviluppare una sana, lucida, visione della realtà che ci circonda è essenziale per muoversi in questo mondo.

photo credits: youtube.com

Filosofia Zen, terreno fertile per il Wabi-Sabi

Eliminare la radice della sofferenza è dunque possibile: la chiave sta nell’adattarsi alla natura della realtà, così com’è. La sofferenza si origina proprio da una negazione della realtà: dalla resistenza, dall’attaccamento. Ovvero dal controllo, dettato dalla paura, che non permette alle cose di fluire. Ma da cosa nasce questa paura? Probabilmente, dall’errata convinzione che l’Imperfezione ci porti in qualche modo alla rovina esistenziale. Come se ogni volta, rischiassimo di morire.

Invece non ha senso resistere a qualcosa che è più grande di noi, anzi si fa peggio. È volersi intestardire a navigare contro corrente. Tale è la natura fisiologica della realtà che ci circonda: non è meglio «farsela amica» e trovare il modo di collaborarci?

Ecco dunque i «tips» della filosofia Zen per una vita più equilibrata e serena:

● Perfezione non significa assenza di difetto

L’imperfezione di qualcosa non lo qualifica come negativo. La percezione di ciò che è «difetto» o «brutto» è oltretutto relativa. Varia da civiltà a civiltà, da persona a persona…perfino dentro di una stessa persona. E se per ipotesi fossero legge fissa, ci sarebbe comunque una precisa ragion d’essere, no? Al fine di interiorizzare questa visione però è essenziale acquisire un importante stato mentale: il non-giudizio.

● Accogli Transitorietà e Imperfezione

Perché rifiutare qualcosa che è parte strutturale della realtà in cui viviamo? È così e basta. È più saggio accettare quanto non è in nostro potere. E conservare comunque un cuore aperto! Poiché la medesima Impermanenza, che tanto temiamo, spesso ci riserva piacevoli sorprese ed opportunità.

● Rimuovi tutto ciò che non serve

Liberarsi dalle cose innecessarie in favore di un contatto più diretto e profondo con le cose della nostra vita, a partire dalle più «insignificanti». La loro essenza, il loro senso, la loro bellezza…diventano così percepibili. Alleggerirsi dalle inutili sovrastrutture con cui spesso tendiamo ad appesantire tutto e che ci distolgono dalla semplicità– che, da sola, basterebbe a far scorrere le cose in modo anche più efficiente.

● Vivi il presente, distaccati dal risultato

Non esiste il momento perfetto. Rincorrere un obbiettivo in un immaginario punto del futuro è una trappola: il futuro, di per sé, semplicemente non esiste. Il «non averne mai abbastanza» segnala poi l’insorgere della seconda trappola. Si diventa il cosiddetto criceto nella ruota. Ciò non sta a significare che non bisogna avere obbiettivi: significa semplicemente porsi i dovuti obbiettivi ma, lasciarli andare, senza fissarvisi ossessivamente perdendo di vista il presente.

Come il Wabi-Sabi si radica nello spirito giapponese

Non possiamo lasciarci però, vista la comune origine col Wabi-Sabi, senza ricordare il Chadō. In precedenza abbiamo già avuto modo di addentrarci nella Via del Tè. Nel nostro articolo dedicato abbiamo visto come la Cerimonia del tè si sia gradualmente evoluta dalla più opulenta forma Shoin alla Wabi-cha (Cha 茶 significa tè). A capo di questa «Wabizzazione», una linea diretta di maestri zen. Murata Jukō e Sen no Rikyū in particolare, sono tutt’oggi considerati i padri del Cha no Yu. Oltre a loro ci sarà però un ulteriore personaggio ad ancorare il Wabi-Sabi in un altro importante ambito del panorama culturale nipponico.

Eccovi allora un’istantanea dell’evoluzione storica del Wabi-Sabi:

● XII secolo

Tutto ha inizio da Myōan Eisai, monaco buddista di scuola tendai. Eisai è colui che porta dalla Cina la dottrina Zen (Rinzai) e con essa l’uso del tè, aprendo così la strada al processo di sviluppo della Cerimonia del tè.

● XIV secolo

I termini Wabi e Sabi subiscono quella metamorfosi semantica di cui si parlava all’inizio. Il loro significato inizia a sovrapporsi e si comincia man mano ad usarli assieme. Connoteranno ad esempio gli oggetti rustici che prenderanno sempre più il posto dei lussuosi oggetti cinesi tipici dell’iniziale Shoin-cha.

● XV secolo

Fa la sua comparsa Murata Jukō. Con il benestare dello Shōgun Ashikaga Yoshimasa, riesce a introdurre lo stile Wabi nella pratica del tè che si diffonde così nel paese. Jukō agisce ad esempio riducendo il numero degli utensili del rito, portando così maggiormente l’attenzione su di essi (ricordate, togliere quanto innecessario).

● XVI secolo

È la volta di Takeno Jōō, allievo di Jukō, che si concentra invece sulla semplificazione degli ambienti del rito da tè. Introduce ad esempio materiali più modesti come argilla, bambù e rimuove il legno da alcune parti. In antitesi allo stile Shoin inoltre, porta l’utilizzo degli oggetti autoctoni al pari di quelli di origine cinese.

L’allievo di Jōō, Sen no Rikyū, il più rivoluzionario di tutti, completerà l’opera codificando la Cerimonia una volta per tutte.

● XVII secolo

Matsuo Bashō, massimo poeta giapponese, trasporrà il Wabi-Sabi in poesia. Durante il suo lungo peregrinare in solitudine nella natura del Giappone riuscirà, proprio come un pittore con la sua tela, a catturarne le immagini. La riuscita dei suoi componimenti Haiku così essenziali, silenziosi e vuoti, sta proprio nell’aver usato le parole per dipingere le situazioni e i paesaggi che incontrava piuttosto che descriverli.

photo credits: angelotrapani.wordpress.com, allpainters.org

L’equilibrio è la matrice di tutto

Giunti al termine di questo nostro viaggio nei «paesaggi» del Wabi-Sabi abbiamo compreso che la condizione alla base di tutto è la quiete interiore. Dobbiamo fare silenzio dentro di noi e mettere a tacere tutto quanto faccia casino al nostro interno. Occorre in altre parole (ri)stabilire l’equilibrio. Ordine, equilibrio…se ci fate caso, si torna sempre lì. Il troppo di qualsiasi cosa genera squilibrio.

Il segreto per farsi amica questa realtà risiede invece nell’imparare a muoversi nella dualità, nel saper governare gli estremi.

Abbiamo compreso inoltre che lasciar fluire la realtà include comunque il nostro raggio d’azione. Per anche noi, esattamente come la natura, adempiere alla nostra funzione nella più alta forma di espressione possibile. Non va invece confuso con un passivo lasciarsi travolgere dagli eventi che, al contrario, è squilibrio in tutto e per tutto.

Passività e controllo, due facce della stessa medaglia.

L’errore di noi occidentali ad esempio, più che nella nostra idea di bellezza di per sé, sta nel nostro approccio negativo verso il Difetto. Da sempre, culturalmente riconosciamo la bellezza nella perfezione senza difetti. Il che, di per sé, non è sbagliato: indica che abbiamo ben compreso la natura metafisica del divino che, in quanto tale, non ha difetti.

Tuttavia non abbiamo calcolato una cosa: quella perfezione «originaria» non è di questo mondo! E così, nella nostra ricerca del senso della vita, tentiamo a tutti i costi di portare, qui, quel tipo di perfezione. Non comprendendo, che questa parte di Universo è progettata per essere imperfetta. E che il divino, da queste parti, si manifesta anche attraverso il difetto (anzi, spesso l’Imperfezione ne è la manifestazione più diretta). Il nostro equivoco sta tutto lì.

Imperfetto vuol dire semplicemente imperfetto. Abbandoniamo il giudizio perché ci preclude di vedere tutto uno spettro di possibilità, facendoci rimanere confinati in un’angusta fettina di realtà.

Difettoso, amici 100% occidentali, non vuol dire male assoluto: lasciamo cadere quest’illusione. Se di male si può parlare, allora questo andrebbe piuttosto ricercato nello squilibrio. Poiché è lo squilibrio che ci impedisce di essere quieti, lucidi e presenti a noi stessi.

Ed è solo nella quiete che, quando meno ce lo aspettiamo, in un attimo di vuoto possiamo tutt’un tratto ritrovarci, dal punto vista del divino. Da lì, «dall’alto», magicamente, riusciremo a scorgere la danza della dualità e lì la nostra natura umana tornerà malinconica a ricordarci come, per il momento, facciamo parte di quella danza.

photo credits: wakuwakumedia.com

Introduzione alla poesia giapponese

Italia, Francia, Inghilterra, America e molti altri Paesi al mondo offrono una vastissima produzione poetica, ma com'è la poesia giapponese? Eccoci ad intraprendere questo affascinante viaggio letterario per scoprire qualcosa di più sulla Terra del Sol Levante!

photo credits: grangerprints.printstoreonline.com

Introduzione alla poesia giapponese

Autore: Sara | Ispirazione: Tokyo Weekender

Poesia giapponese: Kanishi

photo credits: wikimedia.org

Curiosamente, la maggior parte delle opere letterarie della poesia giapponese nacquero durante la Dinastia Tang, dall’incontro dei poeti giapponesi con quelli cinesi. E così, sotto l’influenza cinese, Kanshi 漢詩 divenne la forma di poesia più popolare durante il primo periodo Heian tra gli aristocratici giapponesi e raggiunse sempre più popolarità affermandosi anche nel periodo moderno, soprattutto tra accademici e intellettuali. I temi erano liberi, mentre le forme erano più rigide: quelle classiche contavano circa 5 o 7 sillabe in 4 o 8 linee, seguendo le regole di Lushi 律詩 (rima sulle linee pari con un tono regolato) e jueju 絕句 (rima in versi pari e composta solo da quartine) basandosi soprattutto sul tono del cinese mandarino.

Gli esponenti maggiori di questo stile sono sicuramente Kukai, Sugawara no Michizane, Maresuke Nogi e Natsume Soseki.

Waka

photo credits: https://matcha-jp.com/jp/289

A differenza di Kanshi, Waka 和歌 era la poesia classica scritta in giapponese con due forme ben precise: Choka, 長歌, ovvero lunghi poemi privi di alcuna restrizione di lunghezza. La struttura è semplice e consta di 2 linee di 5 o 7 suoni sillabici (che ne determinano l’accento) che si conclude con 3 linee da 5, 7 e ancora 7 suoni sillabici; Tanka, 短歌, invece possiede una struttura simile, ma sono poemi più brevi, spesso costituiti solo da cinque gruppi di parole rispettivamente di 5, 7, 5, 7 e, infine, 7 suoni sillabici. Waka non segue le regole di rima ed è ancora molto popolare nel Giappone moderno, anche se ora si predilige la forma Tanka: la brevità più incisiva rispecchia come sempre l’essenzialità di una cultura profonda. Poeta per eccellenza è sicuramente Machi Tawara.

Haiku

photo credits: wikimedia.org

Qual è il componimento poetico Giapponese che consideriamo tra i più famosi? Senza ombra di dubbio è l’Haiku, 俳句. Amato da tutti, esso è solitamente composto da 3 versi e 17 suoni sillabici totali, schematicamente 5/7/5. L’Haiku conobbe il proprio sviluppo nel periodo Edo quando numerosi poeti si affidarono a questo genere per descrivere la natura e gli accadimenti umani direttamente collegati ad essa. Infatti, questi piccoli “componimenti dell’anima” esprimono la bellezza di ogni singolo momento, rappresentando “l’attimo” e conferendo al lettore quel senso di “illuminazione” grazie alle immagini che le parole evocano. I poeti più famosi ed amati sono senza dubbio Basho, Yosa Buson, Kobayashi Issa, e Masaoka Shiki.

Il nostro viaggio nella poetica giapponese si conclude qui per ora, questa è brevissima panoramica che ci ha permesso di entrare nel mondo della letteratura del nostro tanto amato Giappone. Qual è la vostra forma preferita di poesia tra quelle sopra esposte? La mia è facile da indovinare: amo particolarmente gli Haiku. Eccone di seguito uno tra i miei preferiti di Matsuo Basho:

Prendiamo

il sentiero paludoso

per arrivare alle nuvole.

Continuate a seguirci per scoprire altre piccole perle di questo mondo orientale e mi raccomando, continuate a percorrere il sentiero intrapreso: la felicità è sempre davanti a voi!

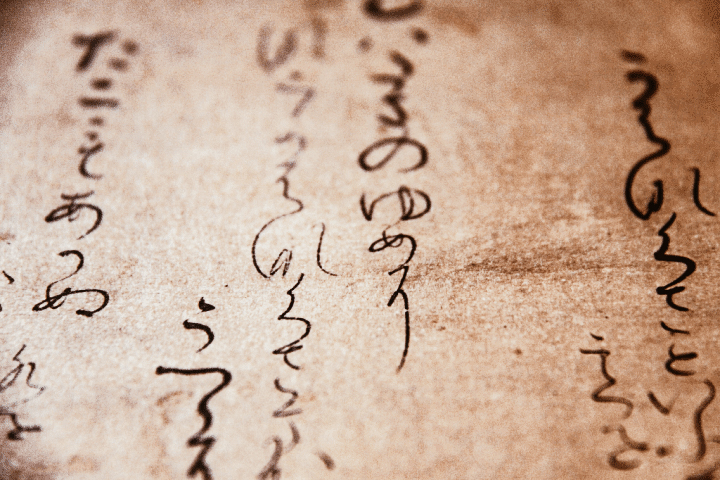

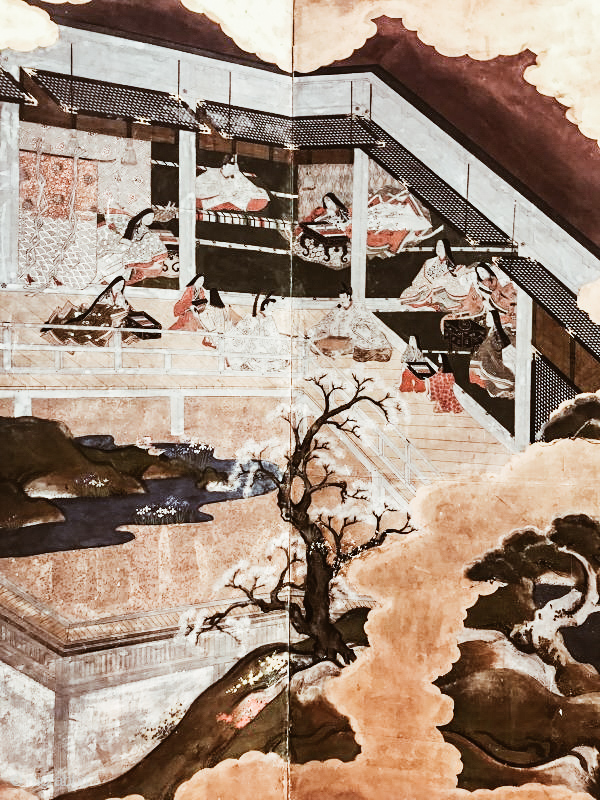

Il racconto di Genji

Murasaki Shikibu è il nome che si cela dietro la donna giapponese che ha scritto quello che viene definito il primo romanzo del mondo, Il Genji monogatari (源氏物語 lett. "Il racconto di Genji").

Il racconto di Genji, Il primo romanzo del mondo

Autore: SaiKaiAngel | Source: Tokyo Weekender

photo credits: tokyoweekender.com

Ogni opera d'arte contemporanea è il risultato di secoli di storia culturale. Nel caso della letteratura giapponese, parliamo di 1.000 anni di prosa scritta e di poesia. Tutto è iniziato nel periodo Heian (794-1185) con Murasaki Shikibu, una dama di compagnia e membro di un ramo minore del potente clan Fujiwara. Murasaki fu autrice di una delle opere letterarie più importanti del mondo, Il racconto di Genji, pubblicato all'inizio dell'XI secolo. A titolo di confronto, si pensa che il primo romanzo della storia moderna europea sia il Don Chisciotte di Cervantes, pubblicato per la prima volta nel 1605.

Aristocrazia Heian

Mentre Shikibu fu senza dubbio una pioniera della narrativa in Giappone, non si sa molto di di lei, nemmeno del suo nome di battesimo. All'epoca, i nomi da nubile delle donne d'elite non erano registrati. Il nome Murasaki Shikibu sarebbe stato creato sulla base di uno dei personaggi di Il racconto di Genji e dello status di suo padre (Shikibu, che in giapponese significa "Ministero delle cerimonie"), anche se gli storici contestano ancora questa teoria.

Come molte donne del suo status, viveva in modo relativamente confortevole, anche se lo stile di vita aristocratico prevedeva alcune restrizioni. L'élite del periodo Heian privilegiava l'alta istruzione e la cultura e spesso gli individui più potenti erano anche quelli più colti.

Gli uomini imparavano di tutto, dalla poesia, dalle lingue alla legge e alla politica. Le donne, invece erano limitate alle arti perché questo era ciò che era considerato all’epoca attraente. Il cinese era una lingua importante da conoscere per chi era direttamente coinvolto con la corte e per partecipare ai circoli letterari. Tuttavia, le donne di solito non potevano studiarlo.

photo credits: wikipedia.org

Questo non ha impedito alle donne aristocratiche di investire in campo creativo, utilizzando l'hiragana e contribuendo notevolmente al genere del diario poetico. Il Diario di Lady Murasaki insieme a The Pillow Book di Sei Shonagon sono i principali rappresentanti del genere fino ad oggi.

Attraverso frammenti del diario di Shikibu e del lavoro di narrativa, gli storici hanno potuto conoscere l'aristocrazia unica del Giappone classico. All'epoca, la poesia e la prosa erano scritte sulla base della vita dei loro autori, ma quella di Shikibu si distingueva dalle masse per essere chiaramente un'opera di narrativa. Nonostante ciò, molti sostengono che le storie di Il racconto di Genji fossero ispirate da eventi reali.

Il racconto di Genji

Il Racconto di Genji è pensato per essere la prima opera di narrativa scritta al mondo. Non è certo se Shikibu abbia scritto la complessa storia in un paio d'anni o in decenni. Tuttavia, ciò che è certo è che questa completa opera letteraria è un ritratto dell'aristocrazia Heian in tutte le sue complicate gerarchie.

Ciò che è ancora più impressionante è che, nonostante la lunga lista di personaggi e di apparizioni in tutto il libro, la storia circonda ancora solo quello che all'epoca era meno dell'1% della popolazione, le più alte élite.

La lettura dei capitoli permette di avere una vivida idea di cosa fosse essere un uomo o una donna nel periodo Heian, con le relative aspettative. Il protagonista, Genji, è l'archetipo di un eroe del periodo, l'uomo perfetto. Figlio di un antico imperatore, il suo diritto al trono gli fu tolto e fu degradato a popolano, quando cambiò il suo nome in Morimoto.

La Storia di Genji Monogatari

L’opera racconta di uno dei figli dell’imperatore giapponese dell’era Heian, conosciuto con il nome di Genji o meglio Hikaru Genji (Genji Splendente). Genji tuttavia è solo un modo differente per leggere i kanji del clan Minamoto. La lettura On di Minamoto è infatti 源 Gen, stesso kanji presente nella parola Genji, famiglia realmente esistita e a cui l’autrice ha voluto alludere. Nato dalla relazione dell’imperatore con una sua concubina non poteva quindi far parte del ramo principale della famiglia imperiale o aspirare al trono. Tuttavia,l la corte adotta Genji e gli permette comunque di scalare gli alti ranghi partendo dalla carica di semplice funzionario di corte.

Tutta la vicenda poi ruota attorno alla vita amorosa di Genji e alle sue varie relazioni mostrando quindi i costumi e le usanze della società di corte del tempo. Nonostante le sue numerose relazioni e le diverse mogli che avrà nel corso della sua vita, da libertino Genji mostra comunque una sua particolare lealtà e legame verso tutte le donne della sua vita. Infatti, non abbandonò nessuna delle sue mogli o concubine. In questo periodo infatti, essere lasciata dal proprio protettore per una concubina o moglie significava l’abbandono della società e l’emarginazione.

Tra tutte però una donna fu una presenza particolare nella vita del giovane Genji: si tratta di Fujitsubo. La scomparsa prematura della madre lasciò in Genji un vuoto che il giovane cercò di colmare per tutta la sua vita cercando sempre una figura materna in tutte le donne di cui il giovane si innamorava. Credette di trovare la figura materna proprio in Fujitsubo, una concubina dell’Imperatore, suo padre.

Nella donna, Genji vide non solo la dolcezza della madre ma anche la bellezza e la soavità. Nonostante fosse ricambiato dalla donna, i due furono costretti a reprimere i loro sentimenti in quanto lei “apparteneva”, in qualità di concubina e poi sposa, all’imperatore, e Genji si era da poco unito in matrimonio con la principessa Aoi.

La storia continuò ancora narrando le storie intrecciate di tutti i personaggi le cui vite erano intrecciate e unite sino alla fine del romanzo. La conclusione vedeva Genji in età avanzata, a riflettere in solitudine sul senso della vita e sulla caducità delle cose e la loro bellezza fugace. Esistono tuttavia altri capitoli, conosciuti come Capitoli di Uji che, come resto dell’opera continuano a raccontare vicende anche dopo la scomparsa di Genji. Questi hanno come protagonisti il figlio di Genji e un suo amico alle prese con le loro vicende amorose.

Il racconto termina però bruscamente, quasi a metà, lasciando immaginare ai vari studiosi e autori stranieri che ne hanno tradotto la versione inglese che il lavoro non sia stato completato dall’autrice. Sembra infatti che Murasaki non avesse pianificato alcuna fine per il romanzo ma avesse semplicemente continuato a scriverlo finchè ha voluto o potuto lasciandolo però incompleto.

Struttura del Genji Monogatari

photo credits: rugrabbit.com

La storia che narra la vita del principe Genji, racconta della gioventù, dell’ascesa al successo, della mondanità e degli amori del giovane principe sino alla caduta e poi risalita. Un intreccio in cui da cornice ci sono delle ammalianti e belle figure femminili. Per quanto riguarda la lingua, è uno scritto molto complesso e non facile per i lettori moderni. Essendo del periodo Heian e per di più in ambiente di corte, la lingua di Murasaki presenta una grammatica molto complessa.

Ogni personaggio non viene quasi mai chiamato per nome ma per il proprio titolo onorifico o in base al loro ceto di appartenenza. Per le donne viene invece indicato un colore tipico del loro abbigliamento, diverso per ogni personaggio femminile, oppure si allude ad una donna usando il rango di un parente maschio di primo ordine a cui ella appartiene.

Altra difficoltà del romanzo è la presenza della poesia e di conversazioni scritte in versi. Ciò serviva spesso ai personaggi per comunicare sottili e velate allusioni in ambiente di corte: la poesia è quella classica Tanka. Come gran parte degli scritti del periodo heian, il Genji molto probabilmente è stato scritto tutto, o quasi, in kana, e non usando caratteri cinesi in quanto è scritto da una donna per un pubblico femminile.

E’ risaputo che nell’era Heian scrivere con i caratteri cinesi era qualcosa di prettamente maschile, alle donne era invece proibito.

Oltre a molte suggestioni di una società dominata dagli uomini, il romanzo era la prova di qualcosa che potrebbe essere ancora più cruciale. Le donne avevano innegabilmente giocato un grande ruolo nella propagazione delle arti. Infatti, mentre il periodo Heian ha visto molti tentativi falliti di rivoluzionare le politiche governative giapponesi. Ciò che ne rimane è un ricco attaccamento alla cultura a cui la società giapponese si aggrappa ancora oggi.

La prosa e le poesie scritte in hiragana dalle donne di corte facevano sì che anche le classi inferiori potessero goderne. In altre parole, il periodo Heian è visto come un'epoca in cui il mondo dell'arte in Giappone è nato. Non solo Shibiku è una figura storica importante per la sua eredità nella letteratura orientale e internazionale, ma è il simbolo di un'epoca in Giappone in cui le donne avevano successo in modi mai visti prima.

Murasaki Shikibu nella cultura popolare

Shikibu è una delle figure storiche più significative della storia culturale dell'Asia orientale e, nel corso dei millenni successivi, è rimasta un punto fermo nelle scuole superiori e nei college giapponesi, proprio come Shakespeare in Europa e in Nord America.

Ci sono state molte importanti traduzioni e interpretazioni, oltre ad aver ricevuto una discreta quantità di critiche. In Giappone, Il racconto di Genji è commemorato sulla rara banconota da 2.000 yen e Murasaki Shikibu è il nome della pianta di bacche giapponesi.

Come la storia del 47 ronin, Il racconto di Genji è stato adattato al grande schermo diverse volte, e l'ultimo è il lungometraggio Genji monogatari: Sennen no nazo (2011). Negli ultimi anni, la stessa Murasaki Shikibu ha fatto la sua apparizione in giochi per cellulari come Fate/Grand Order e Monster Strike, dove i personaggi si ispirano alle sue opere.

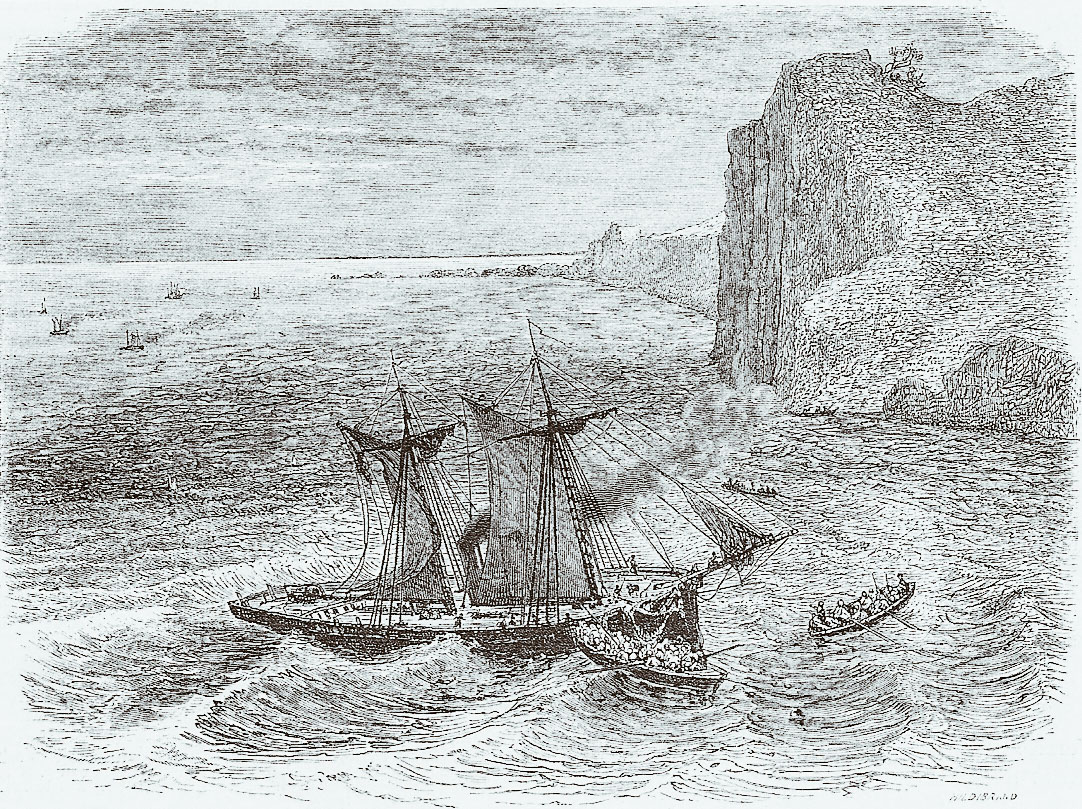

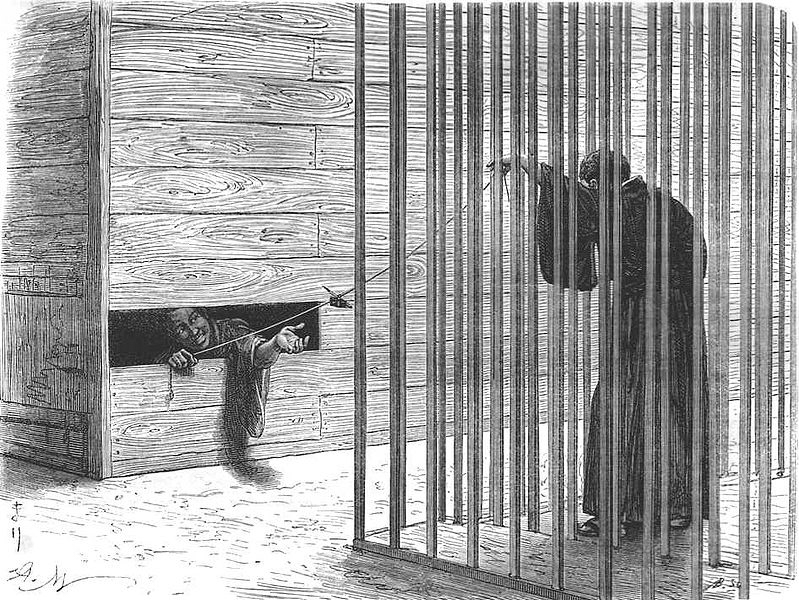

Japan History: Eugène Collache

Eugène Collache (29 gennaio 1847 Perpignan - 25 ottobre 1883 Parigi) fu un ufficiale della Marina francese nel 19° secolo. Abbandonò la nave Minerva nel porto di Yokohama con Henri Nicol per radunare altri ufficiali francesi, guidati da Jules Brunet, che aveva abbracciato la causa del Bakufu nella guerra del Boshin. Il 29 novembre 1868, Eugène Collache e Nicol lasciarono Yokohama a bordo di una nave commerciale, la Sophie-Hélène, noleggiata da un uomo d'affari svizzero.

Eugène Collache, tra Francia e Giappone

Autore: SaiKaiAngel

photo credits: wikipedia.org

Eugène Collache e La guerra di Boshin in Giappone

Eugène Collache e Henri Nico raggiunsero per la prima volta la baia di Samenoura nella provincia di Nanbu (moderna prefettura di Miyagi). Questo avvenne quando le forze imperiali avevano sottomesso i daimyō del Nord del Giappone e che i favorevoli allo shōgun erano fuggiti nell’isola di Hokkaidō. Ad Aomori furono accolti calorosamente dal daimyō di Tsugaru. Una nave americana li avvertì di un ordine di arresto contro di loro e Eugène Collache, sempre con l’amico Henri Nicol decisero di salire su quella nave americana per raggiungere Hokkaidō.

Durante l'inverno del 1868-1869, Eugène Collache ebbe l’incarico di stabilire fortificazioni nella catena montuosa vulcanica a protezione di Hakodate.

L’attacco a sorpresa alla Marina Imperiale, a cui Collache partecipò nella battaglia di Miyako, avvenne il 18 maggio. Collache era sul Takao, mentre le altre due navi erano la Kaiten e la Banryū. Le navi incontrarono maltempo, per questo il Takao riportò dei problemi al motore e il Banryū tornò a Hokkaidō, senza unirsi alla battaglia.

photo credits: wikipedia.org

La Kaiten invece progettò di entrare nel porto di Miyako con una bandiera americana. A causa dei problemi al motore, Takao gli navigava dietro ed in quel momento la Kaiten si unì per la prima volta alla battaglia sollevando la bandiera Bakufu pochi secondi prima di salire a bordo della nave da guerra imperiale Kōtetsu. Il Kōtetsu riuscì a respingere l'attacco con una pistola Gatling e la Kaiten uscì dalla baia di Miyako proprio mentre il Takao vi entrava. Alla fine la Kaiten fuggì a Hokkaidō, ma la Takao non fu in grado di lasciare gli inseguitori e andò distrutta

A quel punto, Collache cercò di di fuggire con il favore della montagna, ma si arrese dopo alcuni giorni insieme alle sue truppe alle autorità giapponesi. Furono portati a Edo per l’arresto. Collache fu giudicato e condannato a morte, ma alla fine graziato e trasferito a Yokohama a bordo della fregata della Marina francese Coëtlogon, dove si unì agli ufficiali ribelli francesi guidati da Jules Brunet.

photo credits: wikipedia.org

Rientro in Francia

Rientrato in Francia, fu dimesso dalle forze armate e definito disertore, ma la sentenza fu leggera e gli fu permesso di rientrare in lista per la guerra franco-prussiana insieme al suo amico Nicol.

photo credits: wikipedia.org

Libri

L’esperienza in Giappone fu molto importante, per questo Eugène Collache scrisse "An Adventure in Japan 1868-1869" ("Une aventure au Japon 1868-1869"), che fu pubblicato nel 1874.

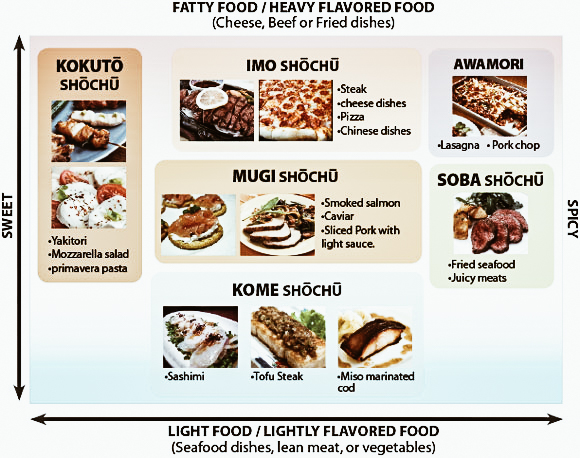

Lo shōchū e i suoi infiniti abbinamenti

Se ci seguite attentamente, sicuramente avrete sentito parlare dello shōchū più volte. Faccio un piccolo recap giusto per ricordarvi di cosa stiamo parlando: lo shōchū è un distillato da orzo, patate dolci o di riso. In genere, contiene il 25% di alcool quindi è più leggero della vodka ma più forte del vino. L’area di produzione di questo distillato è l'isola di Kyūshū, ma oggi viene prodotto praticamente in tutto il Giappone.

Lo shōchū e i suoi infiniti abbinamenti

Autore: SaiKaiAngel

photo credits: japantimes.co.jp

La pandemia causata del COVID-19 ha fatto nascere o anche solo risorgere molte paure nella mente di molti, dalla paura di morire a quella molto più leggera dell’aumento di peso.

Siamo tutti ancora più alla ricerca di tutto ciò che può essere salutare… ebbene, sembra che lo shōchū possa essere proprio una delle cose che dovremmo cercare. L’'esperto di shōchū Stephen Lyman, autore del libro "La guida completa ai drink giapponesi" nominato anche per un James Beard Award, abbia sostituito birra e vino con lo shōchū e grazie a questo abbia perso sette chili in sette mesi! Ovviamente se diamo importanza alla perdita di peso non è assolutamente per una questione estetica, bensì per evitare patologie gravi come l’obesità.

Lo shōchū nel 2003 ha raggiunto una mola di vendita addirittura maggiore di quella del sake! La sua popolarità diventa sempre più grande, spinta anche dai suoi presunti benefici medici - che andavano dalla prevenzione dei coaguli di sangue al contenimento dell'obesità - che lo rendono una sana alternativa alle altre bevande alcoliche.

photo credits: japantimes.co.jp

Lyman, nativo di New York, ha scoperto lo shōchū in un bar izakaya di Manhattan più di 12 anni fa ed è stato un amore a prima vista. Lyman spiega: "Mi è sempre piaciuto molto il vino e la birra artigianale. Le bevande distillate erano un po' troppo forti per me e sono sempre stato alla ricerca di una bevanda che potesse avere ottimi abbinamenti con il cibo"

Lo shōchū è ottimo per la dieta

Nel 2011 l’interesse di Lyman per questa bevanda è diventato una vera passione. Infatti, ha cominciato a berlo ancora di più quando un infortunio sportivo gli ha causato un aumento di peso. "Sapevo che lo shōchū era a basso contenuto calorico, così ho deciso di rinunciare al vino e alla birra per lo shōchū sei giorni su sette", dice. Nel giro di un mese Lyman ha perso due chili; dopo due mesi, cinque. Per questo, avendo trovato lo shōchū che poteva fargli perdere peso senza alterare il suo stile di vita, ha cominciato ad interessarsi a questa bevanda giapponese e a tutti gli abbinamenti possibili.

Lyman dice che l’abbinamento dello shōchū è possibile con più di 50 possibili ingredienti! Le note di shōchū più ricche funzionano con i cibi più pesanti e, in particolare, con i piatti a base di miso. Lo shōchū d'orzo ottenuto dalla distillazione sottovuoto con uno stile più leggero e aromatico, si abbina a piatti di pesce bianco, sashimi delicatamente aromatizzati e bolliti a fuoco lento. In generale, il dolce-potato shōchū invece si abbina a carni ad esempio di maiale, mentre il kokutō (zucchero nero) shōchū, che è simile al rum, si armonizza con la carne alla griglia. Il gusto pieno dello shōchū è un accompagnamento sorprendente per il cioccolato fondente.

L’Iichiko Silhouette, chiamato anche “il Johnnie Walker dello shōchū” sa di frutta a nocciolo e abbinato con l’acqua di soda si può servire insieme alla zuppa di anguria e menta. Lo shōchū Yamatozakura resiste alle spezie dolci e terrose del brasato di maiale taiwanese con anice e cannella. Invece il Komaki Issho Bronze, una bevanda alcolica di patate dolci di facile consumo, si abbina perfettamente a uno stufato vegano di patate dolci, ceci e arachidi.

photo credits: mtcsake.com

Ma andiamo più nello specifico e analizziamo alcuni degli abbinamenti più gustosi:

Imo, shōchū di patate dolci

Costolette di maiale, pizza Margherita, tempura fritta

L'Imo ha un aroma e un sapore dolce, che si sposa bene con i piatti sostanziosi o con i cibi fritti. Si abbina bene anche al ricco cibo cinese o alla pizza con tanto formaggio.

Mugi, derivato dall'orzo

Salmone affumicato, caviale, carne di maiale affettata con salsa al limone

Il mugi ha un gusto molto pulito e fresco. Tecnicamente questo shōchū si sposa bene con qualsiasi tipo di cibo, ma si gusta meglio con un piatto semplice piuttosto che con un piatto oleoso. L'aroma dell'orzo esalta la salsa di verdure.

Kome, shōchū di riso

Sashimi, trota marinata al miso, bistecca di tofu

Il kome ha un umami (sapore) che si sposa con qualsiasi tipo di cibo, ma particolarmente indicato con la delicatezza del sashimi. Si può anche gustare con piatti a base di riso.

Kokuto, derivato dalla canna da zucchero

Yakitori (pollo alla griglia), pasta primavera, insalata di mozzarella

Lo shōchū Kokuto è fatto con la canna da zucchero e può avere un sapore un po' fruttato. La fragranza del kokuto è simile a quella dello sciroppo dolce, ma il gusto è molto semplice e delicato e non estremamente dolce. Questo gusto particolare può far emergere i sapori originali del cibo. ed è indicato con i piatti a base di salsa di soia che hanno una leggera dolcezza.

Awamori shōchū

Costoletta di maiale, lasagne, frittella di banane

L'Awamori ha un aroma particolare e un sapore ricco che si sposa bene con i cibi piccanti o pesanti come ad esempio un formaggio o un piatto cremoso.

Soba shōchū

Penne arrabiata , ostriche fritte, polpette

Le caratteristiche del soba sono molto blande e chiare, ma allo stesso tempo un po' amare. Questo shōchū può essere gustato con cibi leggermente piccanti o carni succose.

Sono sicura che appena finito di leggere questo articolo starete già cercando lo shōchū che fa per voi, pronti per un’avventura completamente nuova e per pranzi e cene completamente diversi?

Chadō, la Cerimonia del tè giapponese

Se c’è qualcosa in cui i giapponesi sono veri maestri è nel vivere in armonia con la vita stessa, lo dimostra la cerimonia del tè giapponese, conosciuta anche come Chadō. Un dono vero e proprio, quella loro innata capacità di fluire naturalmente con tutto ciò che accade a partire dai più piccoli gesti quotidiani. Radicati nel qui e ora, pienamente in sintonia con il momento presente.

Chadō, la Cerimonia del tè giapponese - 茶道

Autore Ospite: Flavia

photo credits: YouTube

Non c’è dunque da stupirsi che il popolo del Sol Levante abbia saputo tradurre tale straordinario talento in svariate forme d’arte. Veri modi di vivere (le cosiddette Vie - 道, Dō ). Attraverso cui esprimere la loro capacità di cogliere il senso dell’esistenza. Il Chadō o Sadō ( 茶道 ), ossia la Via del Tè, è una delle più significative e apprezzate. Altrimenti detta Cha no Yu ( 茶の湯) - letteralmente “Acqua calda per il tè” - essa si configura come un rituale sociale volto ad educare l'individuo. Una vera filosofia di vita nonché forma estetica che ha fortemente permeato la cultura giapponese. Ma come ha avuto origine questa tradizione?

Il matcha, dalla Cina meridionale in seno allo Zen

Originaria sembra della regione dello Yunnan, la pianta da tè è nota per le sue proprietà terapeutiche sin dai tempi più antichi. Inizialmente utilizzata come medicina naturale, diverrà forma di “diletto” solo in un secondo momento. Il suo consumo nasce in ambiente monacale, venendo utilizzato dai monaci per favorire la concentrazione durante la meditazione o gli studi. Sbarcherà in Giappone all’inizio del periodo Heian per mano dei monaci giapponesi che si recavano in Cina per studiare lo Zen (禅, dal cinese chán).

La tradizione attribuisce in particolare al monaco Myōan Eisai – vissuto tra il XII e il XIII secolo – il ruolo di precursore della cerimonia del tè. Egli infatti introduce in Giappone la forma di Buddismo Zen Rinzai (Linzhi o Linji, in cinese) e con esso uno specifico metodo di conserva e preparazione del tè. In sostanza, esso prevede che il tè venga tenuto al riparo da luce e ossigeno e preparato secondo il metodo della sospensione (invece che per infusione): ciò consente di preservare maggiormente le sue proprietà. Il tè associato alla cerimonia diverrà noto come Matcha ( 抹茶 ), ossia tè polverizzato. Da quel momento il consumo di tè inizierà a diffondersi su larga scala, uscendo dai circoli monastici e aristocratici presso cui sino ad allora era rimasto confinato.

photo credits: tesoridoriente.net

Dunque il Tè (Cha, 茶) affonda le sue radici nella dottrina Zen, che rimarrà decisiva anche per la diffusione del Chadō, permeandolo inesorabilmente. Zen e teismo si sviluppano perciò di pari passo (dal XII secolo). Ruolo chiave qui ce l’avrà l'altrettanto nascente classe samuraica destinata di lì a poco a dominare la scena. La casta accoglierà la dottrina Zen, che farà totalmente sua, e il culto del tè come una sorta di status symbol.

Rikyū, padre del Cha no Yu

Dopo Eisai, altri maestri lasceranno un'impronta sul Chadō ancora in forma “embrionale”. Si tratta di Murata Jukō padre dello stile Wabi-cha ( 侘茶 ) – già ben distintivo dello stile giapponese rispetto a quello cinese – e di Takeno Jōō. Tuttavia in questo stadio essa non può ancora configurarsi come vero e proprio rito cerimoniale. Bisognerà attendere il XVI secolo, affinché una codifica vera e propria abbia luogo e la tramuti nella forma che è giunta fino ai nostri giorni.

Artefice di tale riforma, nientemeno che lo storico maestro del tè di Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi, Sen no Rikyū, la cui impronta sarà rivoluzionaria. Egli si spingerà più in là di Murata Jukō, andando completamente a intaccare il gusto estetico degli Shōgun. Prima del suo intervento infatti l’esecuzione avveniva in funzione degli oggetti, pensata cioè ad una loro esibizione. Con Rikyū, il fulcro diventano le persone e la cerimonia si fa meno elaborata e più essenziale. Inoltre egli fissa delle vere e proprie regole attorno al concetto di wabi ( 侘び ) – ossia la bellezza che risiede nell'essenzialità e nella semplicità – applicato allo svolgimento della cerimonia e ai gesti da eseguire. L’importante visione Zen del Wabi Sabi ( 侘寂 ) – che avremo modo di approfondire in un prossimo articolo – viene così consacrata come concetto cardine, anima, del Cha no Yu.

Chadō, i quattro principi fondanti

4 sono i principi Rikyū sintetizza per lo svolgimento del Cha no Yu. Esse riguardano sia le persone che vi prendono parte sia gli utensili usati nonché la stanza stessa. Naturalmente mutuati dall'estetica Zen, essi sono:

- Wa (和), Armonia. L'assenza di squilibri o estremismi nell’interazione fra ambiente circostante, cose e persone. Attenzione particolare è posta sull’interazione fra ospiti e padrone di casa: mettere a proprio agio gli invitati, diviene un punto cardine.

- Kei (敬), Rispetto. Riconoscenza per l'esistenza di cose e persone. È necessario un animo sincero: solo un animo aperto sarà in grado di percepire cose e persone nella loro vera essenza ( kokoro, 心 ) entrandovi così in autentica comunicazione.

- Sei (清), Purezza. L'assenza di attaccamenti alle cose terrene. Senza tale purificazione, una vera comunione con il Tutto è irraggiungibile. Essa è ripresa simbolicamente dal sentiero in pietra roji ( 路地 ) collocato nei giardini all'esterno delle case da tè. La varietà di forme e distanze tra le pietre non a caso è pensata per educare l’invitato già dall’esterno ad un esercizio cosciente dell’attenzione.

photo credits: iaininjapan.deviantart.com

In un certo senso la cerimonia del tè comincia già dal giardino. Poiché esso aiuta coloro che percorrono tale sentiero (una Via) ad armonizzarsi con la natura ancor prima di mettere piede nella stanza da tè. Il principio è altresì “evocato” dalla purificazione simbolica dei partecipanti che, una volta invitati a entrare dal padrone di casa, devono sciacquare bocca e mani.

Jaku (寂), Serenità. Lo stato che si consegue in modo naturale dalla messa pratica dei tre suddetti principi già a partire dalla vita quotidiana.

Se i cuori di tutti i presenti saranno aperti e ricettivi al vuoto di quel momento, se la mente avrà lasciato aldilà del giardino quel mondo esterno: nascerà un’armonia così profonda che ambiente, cose e persone...diventeranno tutt’uno. In una fusione perfetta dove il dualismo si dissolve e non si sa più dove i confini di uno o dell’altro terminano o hanno inizio.

Chadō, Meno è più: la bellezza secondo la sensibilità giapponese

In quest’ottica la negazione diviene un valore positivo, lo stato mentale per eccellenza. Ciò si riflette nella ricerca di uno stile frugale che rifugge ostentazione e superfluo, già a partire dalla stanza da tè, la Chashitsu ( 茶室 ).

Quest’ultima deve risultare spoglia da eccessivi elementi terreni: nell’ottica zen del maestro Rikyū occorre limitare al massimo gli stimoli sensoriali. Lasciare spazio al vuoto, al fine di svuotare la mente. Sarà poi il vuoto stesso a dare spazio ai suoni che da esso spontanei emergeranno e che altrimenti troppe sollecitazioni sensoriali finirebbero per eclissare. I suoni assumono così maggiore profondità e la coscienza ne è affinata. La percezione risulta infatti amplificata grazie al silenzio non soltanto uditivo ma anche visivo, olfattivo, tattile e gustativo. I sensi vengono letteralmente educati a non essere dipendenti dagli stimoli, favorendo però in tal modo una loro maggiore recettività. Potrà sembrare un discorso paradossale ai più. Ma se voi che state leggendo avete compreso finora la sensibilità che soggiace a tale filosofia, avrete senz’altro compreso anche questo.

La stanza perciò deve essere minimal, non tanto illuminata, “intima”. Deve trasmettere accoglienza. Le interazioni verbali ridotte al minimo, anche perché si può far qui spazio una comunicazione non verbale. Tutto è progettato al fine di creare un'atmosfera meditativa– tipica dello Zen. Viene quindi consigliato di tenere gli occhi socchiusi in modo da lasciar fluire le immagini che giungono nel nostro campo visivo evitando al nostro senso di “ritenerle” oltremodo.

La semioscurità della stanza restituisce valore agli altri sensi diversi dalla vista, solitamente da questa un po’ soverchiati. Il tatto ad esempio che emerge nel contatto con la tazza da tè, in particolare se si tratta della raku ( 楽 ), tazza simbolo nel Chadō e nel Wabi Sabi in virtù delle sue forme imperfette che la rendono unica e irripetibile. Oppure nel caso dei tradizionali Wagashi ( 和菓子, letteralmente “dolce giapponese” ), dove il senso dominante sarebbe il gusto, troviamo invece coinvolti anche la vista e gli altri sensi in modo sopraffino. Ma soffermiamoci sul concetto di irripetibilità.

Ma soffermiamoci sul concetto di irripetibilità.

photo credits: moroalberto.com

Ichi go, Ichi e (一 期 一 会), metafora della vita

Letteralmente «una volta, un incontro», Ichi go-Ichi e è un'espressione Zen che rimanda all’idea di transitorietà. Ci rammenta come ogni singolo incontro sia unico e irripetibile. Sì, nel tempo possiamo ripetere il rituale del Chadō quante volte vogliamo, ma ogni volta rimane unica in sé stessa e ben distinta dalle altre. L'atmosfera vissuta in ogni incontro non potrà mai ripresentarsi uguale le volte successive. Pertanto ognuno di essi va apprezzato…quale incontro che capita solo una volta nella vita.

Così nel Chadō, così nella vita: lasciamo andare passato e futuro. Prendere da essi la conoscenza che ci serve per il nostro apprendimento, sì, ma quanto basta a non rimanerci imbrigliati con la mente. Altrimenti corriamo un rischio: quello di non apprezzare per tempo le cose che sono con noi qui e ora. Rimanendo, in tal caso, con il rimpianto di non averle sapute vedere nel loro valore (ricordate il Kei, Rispetto) allorché queste terminino il loro tempo nella nostra vita.

Ecco allora che la saggezza Zen ci viene incontro, ricordandoci che questo è il momento su cui concentrarsi, nel qui e ora, apprezzando il più possibile quello che si ha ora che lo si ha. Occorre vivere adesso, e viverlo, in ogni singolo irripetibile istante. Ma del resto, che cos’è l’arte del Cha no Yu se non anch’essa vita stessa?

Kata - Katachi: quando la forma diventa parte di te

Nel Chadō ogni gesto non è casuale: movimenti e respirazione devono essere armonizzati, al fine di trasmettere serenità nel porgere quella tazza di tè. Dovete sapere che la cultura giapponese attribuisce molta importanza al concetto di forma (kata, 型), ossia i gesti codificati da determinati principi. Non schemi fini a sé stessi ma modo per conseguire una fusione corpo-mente-spirito e di conseguenza armonia con l’esistenza stessa (il concetto permea a tal punto la loro visione del mondo da avere anche una sua piccola forma linguistica).

Quando un praticante arriva ad incarnare i kata al punto da non sentirli più come qualcosa di esterno a sé - da mettere “in scena” - allora si parla di katachi ( 形) ovvero di “forme interiorizzate”. Attraverso i kata il praticante apprende pazienza, precisione, resilienza...e ne viene forgiato. Proposito finale: il raggiungimento dell'armonia con sé stessi e il mondo circostante.

Osservare-eseguire, fino ad interiorizzare: tale è l’impostazione alla base di tutte le forme d’arte-discipline giapponesi. Fa proprio parte del loro animo. Loro non fanno altro che declinare tale loro sentire in svariati ambiti della vita. Un modo di vivere (la Via) che dà origine a forme d’arte e disciplina le quali, a loro volta, guidano il percorso di vita dell’individuo. Un perfetto cerchio che si chiude…

Ma la ricerca del gesto perfetto porta in sé un altro magico dono, quello di dilatare il tempo. Il momento presente viene cristallizzato e in quel frangente la profondità dei sensi ci mette in comunione con la natura.

Attenzione però: non si tratta di fuga dalla realtà. A volte per la mente umana il confine tra le due può essere molto sottile, ma è un errore: rifuggire la realtà significa in verità estraniarsi dall’essere presenti. Nessuna fuga dunque così come nessun attaccamento (due estremi di evitare). Ma lucida, consapevole fusione con ciò che in quel luogo, in quel momento sta avvenendo. Con la realtà.

La Via del tè richiede pertanto una vera disciplina psico-fisica su sé stessi e una lunga preparazione. Tant’è che nel processo di perfezionamento di sé stesso - come in ogni disciplina spirituale che si rispetti - il praticante può venire ostacolato dall’emergere umano di sentimenti quali pigrizia, apatia o altre zone d’ombra.

photo credits: moroalberto.com

La cerimonia

Il rituale è molto complesso, soprattutto nella sua forma estesa. Esiste infatti una versione tradizionale della durata di ben quattro ore(!) riservata ad eventi formali (Chaji, 茶事 ) ed una ridotta per le occasioni informali (Chakai, 茶会 ). Allo stesso modo, le Chashitsu possono distinguersi in piccole (Koma, 小間) o grandi (Hiroma, 広間). La Koma è la stanza wabi-cha par excellence, mentre la Hiroma ben si adatta a circostanze più ufficiali.

Durante la cerimonia l'acqua per il tè viene fatta bollire in una teiera di ferro o ghisa. Quando è pronta, se ne versa un po’ nella tazzina in ceramica dove si sia in precedenza portato il matcha. Quindi, il tutto è sbattuto con un frullino in bambù. La comparsa della schiuma segnala che il tè può essere servito.

Ma vediamo cosa accade a seconda che ci troviamo in un evento formale o informale.

茶事Chaji

- Prima del tè. Poiché bere e mangiare non vanno mai di pari passo, prima viene offerto il pasto tradizionale Kaiseki ( 懐石o会席 ). Terminato il pasto, in fase successiva vengono offerti i Wagashi. Verranno abbinati Wagashi diversi a seconda che il tè sia denso o meno (come vedremo a breve anche nel Chakai).

- Koicha. Gli ospiti ricevono un tè denso e ne condividono l'assaggio dalla stessa tazza. Il maestro porge la tazza agli ospiti che, uno ad uno, ne contemplano l’estetica, ne gustano il tè a piccoli sorsi, e infine la porgono all’ospite successivo.

- Usucha. Gli ospiti bevono singolarmente tutta una tazza di tè, stavolta non più denso, ne asciugano i bordi restituendola al maestro che provvede a sua volta a lavarla, asciugarla, e prepararla per l’ospite successivo.

La cerimonia in questa forma è molto elaborata, pertanto sono contemplate pause e anche cambi di stanza.

photo credits: pinterest.co.kr, pinterest.it

茶会 Chakai

- Prima del tè. Qui gli invitati ricevono soltanto i dolci tradizionali Wagashi, nello specifico: Higashi (dolci secchi) se viene servito l’Usucha, Omogashi (dolci morbidi) se si tratterà di Koicha. In ogni caso, il dolce andrà compensare il sapore amarognolo del matcha.

- Koicha oppure Usucha. Essendo il tempo a disposizione minore, solo una delle due modalità potrà essere presentata. Starà dunque al teishu (maestro cerimoniere) stabilire quale eseguire.

Tutto quanto concerne i comportamenti da tenere o meno nel corso della cerimonia è detto Otemae (お点前). Esso è noto come «galateo», tuttavia è molto più di questo. Il modo stesso in cui la cerimonia viene posta in essere fin dai preparativi (allestimento, pulizia e così via) costituisce già la Via del Tè. E dunque, l’Otemae.

Vie dentro la Via, Arte dentro l’arte

La Via del Tè è emblematica. Poiché in sé racchiude altre forme d’arte che, già di loro, costituiscono un mondo a sé stante. Altre Vie che intersecano e si snodano in quella del Tè creando un sodalizio unico ove quella fusione perfetta - di cui si parlava più sopra - sta già prendendo forma. La tecnica artigianale delle ceramiche Raku ad esempio è perfetta ad incarnare lo spirito zen della Via del tè: nell’estrarre dal forno le tazze ancora incandescenti essa ne valorizza la naturalezza delle forme irregolari generatesi in modo del tutto casuale.

La meravigliosa arte dei Wagashi dal canto suo si è evoluta parallelamente al Chadō, trovando in esso massima espressione. Influenzata dalla filosofia Yin e Yang e dei cinque elementi, i suoi disegni e i suoi colori ispirati a natura e stagioni promettono un risveglio dei cinque sensi. Annoveriamo poi anche Chakaiseki (茶懐石, cucina Kaiseki applicata al Chadō), Chabana (茶花, Ikebana applicato al Chadō), l’architettura stessa. Perfino la poesia: fra le interazioni verbali possibili è contemplata la possibilità per il padrone di casa di citare un Haiku (tipico componimento poetico) a riferimento stagionale. Tutte ci rammentano che anche le cose hanno uno spirito. E che esso va nutrito, rispettato, contemplato…esattamente come il nostro.

photo credits: sweetsofjapan.com, Flickr

Un universo racchiuso in una singola tazza di tè

La Cerimonia del tè è dunque una pratica meditativa a tutti gli effetti che con la “scusa” di una tazza di tè ci conduce alla porta di accesso della nostra Coscienza. Tale intento è alla base di tutte le forme d’arte giapponesi: servirsi delle cose terrene senza rimanerne imbrigliati. Saper cercare, sentire, lo spirito all’interno dell’esperienza terrena in esso inevitabilmente inclusa. La chiave non è escluderla: ma semplicemente non rimanerne imbrigliati.

Da ragazzina io stessa non capivo la necessità di dover mettere in atto tutti quei gesti. Ora, dopo aver sperimentato un particolare stato di vuoto semplicemente grazie a un paio di bacchette (hashi), tutto mi è diventato cristallino. Comprendendo nel mio cuore l’amorevole atto di questo popolo, nel cercare di esprimere tale verità. Ecco perché solo facendone esperienza di persona potrete veramente capire.

Oggi le principali scuole Chadō derivano dai discendenti di Sen no Rikyū e sono: la Omotesenke, la Urasenke e la Mushanokojisenke. Esse presentano differenze tecniche e stilistiche che tuttavia non intaccano quello che è lo spirito alla base del Cha no Yu. Vi sono poi altre scuole minori. Fra queste: la Oribe-ryū discendente da Furuta Oribe (allievo successore del Rikyū) e la Yabunouchi-ryū fondata invece da tal Yabunouchi Kenchū Jōchi che fu discepolo di Takeno Jōō al pari di Sen no Rikyū.

Infine occorre segnalare la meno nota Senchadō (煎茶道), la variante “per infusione” del Cha no Yu, che si serve del pregiato tè verde in foglie. Più recente del Chadō, essa nasce con un tono più conviviale e meno “spiritualmente impegnato”, benché vi si ispiri in diversi aspetti. Tuttavia se ne differenzia per essere meno rigida e più focalizzata su piacere estetico e pregiatezza degli utensili.

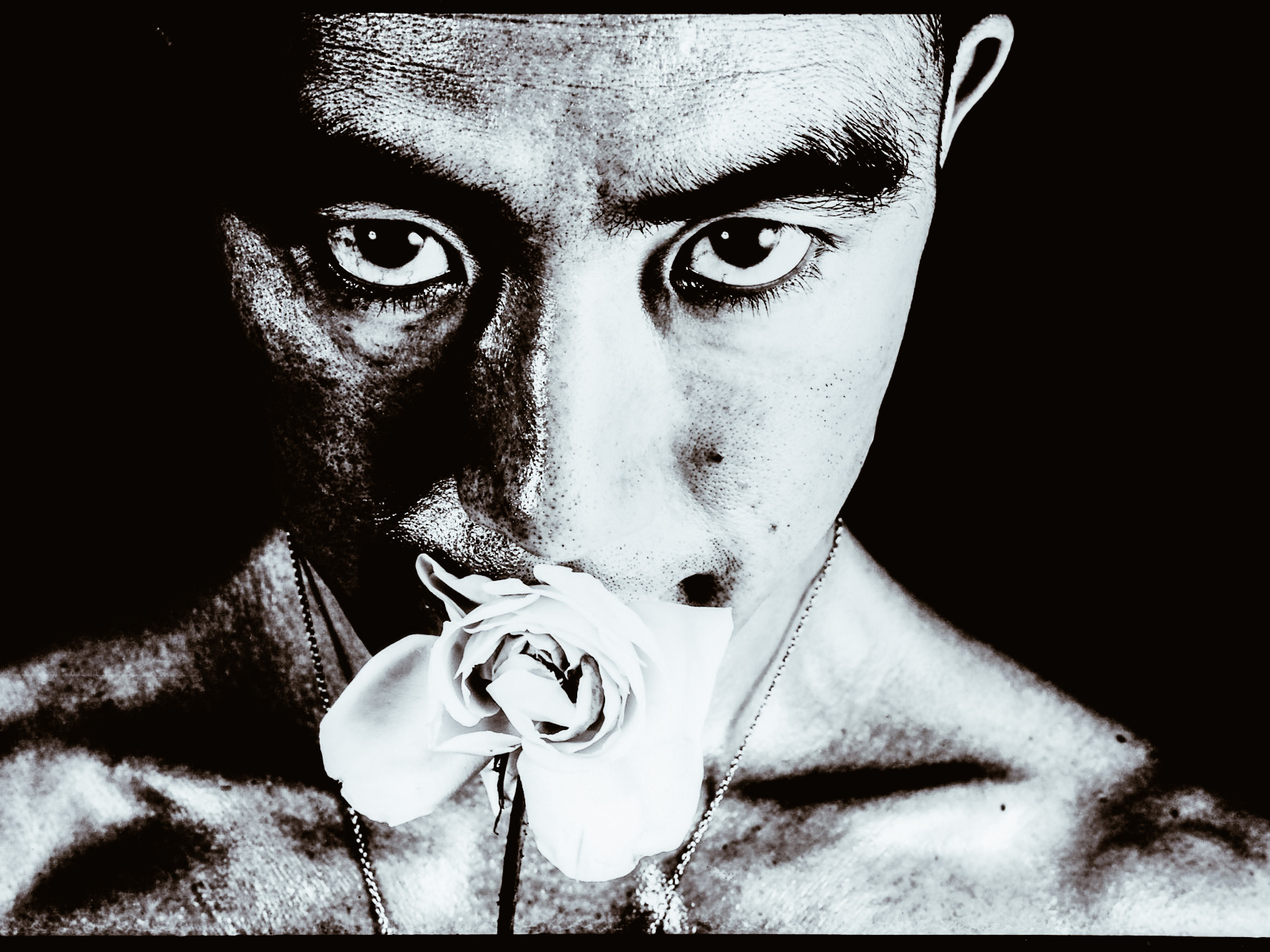

Japan History: Yukio Mishima

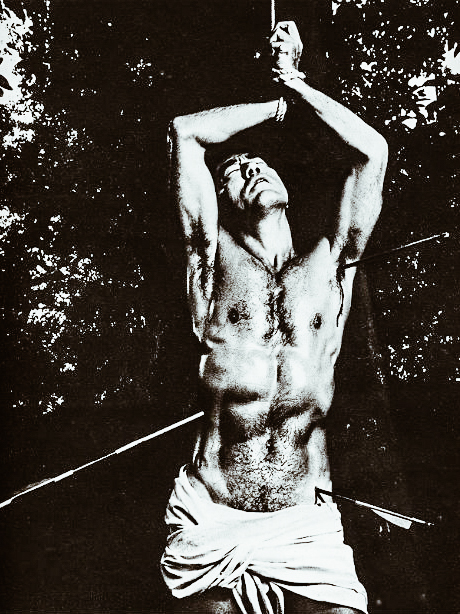

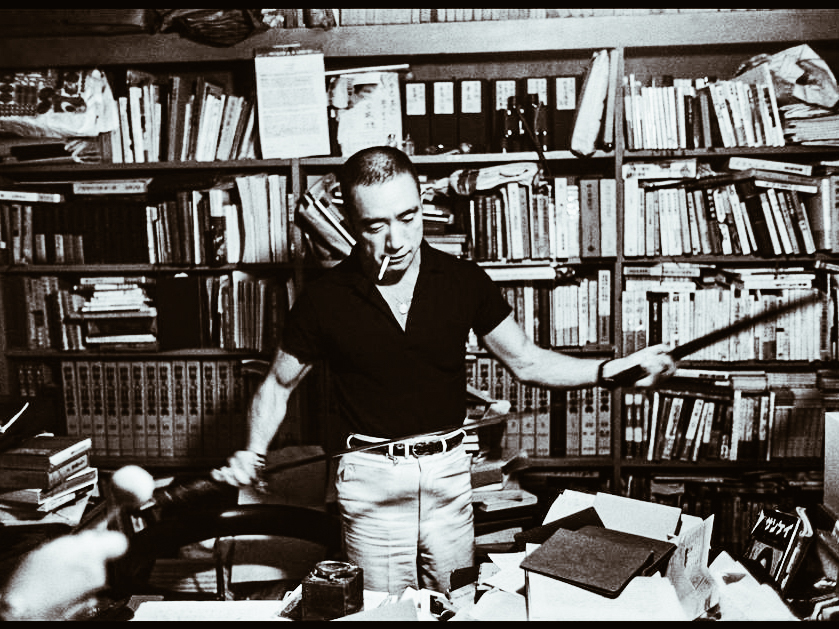

Yukio Mishima pseudonimo di Kimitake Hiraoka (Tokyo, 14 gennaio 1925 – Tokyo, 25 novembre 1970), è stato uno scrittore, drammaturgo, saggista e poeta giapponese e proprio quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario della sua morte.

50 anni dalla morte di Yukio Mishima

Autore: SaiKaiAngel

photo credits: @williert

Mishima è stato un personaggio molto controverso, considerato vicino al Fascismo in Europa e secondo molti critici un nazionalista nipponico in chiave nostalgica. Alberto Moravia lo definì un conservatore decadente. I due si incontrarono nella casa di Mishima in stile occidentale liberty in un sobborgo di Tokyo. Yukio Mishima, invece, si autodefiniva apolitico e antipolitico. Fortemente patriottico, ispirò anche numerosi personaggi delle sue opere, e il culto per l'Imperatore, visto come ideale astratto e/o semidivino, incarnazione dell'essenza del Giappone tradizionale.

Kimitake Hiraoka fu uno dei pochi autori giapponesi a riscuotere immediato successo anche all'estero. Le sue numerose opere vanno dal vero e proprio romanzo alle forme modernizzate e riadattate di teatro tradizionale giapponese Kabuki e Nō. Yukio Mishima ha rivisitato in chiave moderna il teatro Nō.

photo credits: thereaderwiki.com

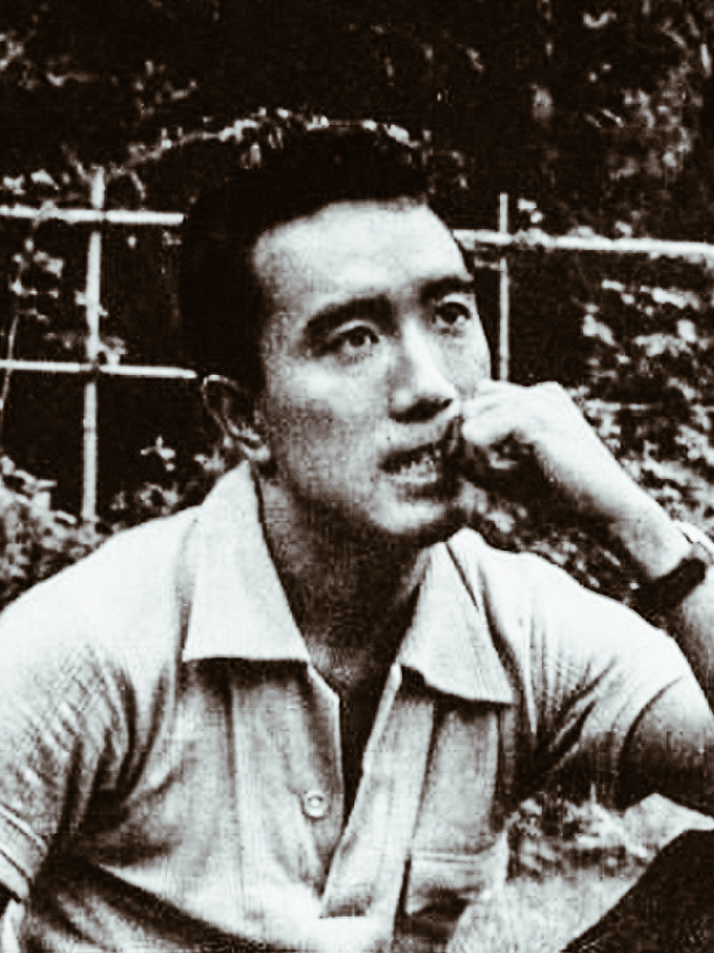

La vita di Yukio Mishima

photo credits: wikipedia.org

Yukio Mishima, nasce a Tokyo il 14 gennaio del 1925 nella casa dei nonni paterni, Jotarō Hiraoka e sua moglie Natsuko. I suoi genitori, Azusa e Shizue, abitavano insieme ai nonni e sua nonna che aveva avuto un matrimonio infelice, si assume tutta la responsabilità dell’educazione del bambino, usurpando il ruolo della madre. Sarà proprio sua nonna ad avvicinare il piccolo alla letteratura classica e alle forme del teatro Nō e Kabuki.

Il rapporto che il piccolo Kimitake Hiraoka aveva con la nonna, era qualcosa di fortemente ossessivo, addirittura alla madre era permesso visitarlo solo per l’allattamento.

photo credits: paola1chi.blogspot.com

La nonna non permetteva mai al nipote di uscire da casa fino a che Hiraoka non sfuggì dalla nonna sottratto dalla madre nel 1934.

Queste ed altre esperienze dell'infanzia e dell'adolescenza sono riportate nel romanzo Confessioni di una maschera del 1949, autoanalisi approfondita della sua vita.

Dal 1931 cominciò gli studi del Gakushūin, la scuola dei Pari, sempre grazie ad un consiglio di sua nonna. In questa scuola la maggiorparte degli studenti faceva parte dell'aristocrazia. Chi non era aristocratico era definito "outsider". Con questa scuola gli studenti diventavano più guerrieri che scrittori e le poesie di Kimitake Hiraoka furono pubblicate sulla rivista della scuola.

Il suo primo lavoro, Hanazakari no Mori (La foresta in fiore) fu completato nel 1941 e fu fortemente influenzato dalla scuola romantica giapponese (Nihon romanha). Il professore di lettere del Gakushūin, Shimizu Fumio, notò subito il suo stile classicheggiante. La rivista Bungei Bunka pubblicò il racconto e da lì cominciò ad usare lo pseudonimo Yukio Mishima. Hanazakari no Mori verrà pubblicato in forma di libro insieme ad altri racconti: il suo successo farà conoscere per la prima volta il nome dello scrittore al pubblico.

Finita la scuola, convinto dal padre si iscrisse all'università di giurisprudenza. Dopo la laurea vinse un concorso come funzionario statale al Ministero delle Finanze. Nel periodo del lavoro al Ministero, visse una "doppia vita": funzionario statale fino alla sera e scrittore di notte, dormendo non più di tre o quattro ore.

photo credits: oltrelalinea.news

Le prime opere